【 変形性膝関節症 (膝OA) 】の治療として、TKA(人工膝関節全置換術)とUKA(人工膝関節単顆置換術)がよく選択されます。しかし、「どちらの手術が適応なのか?」「術後の回復に違いがあるのか?」といった疑問を抱く患者様や新人医療従事者は多いのではないでしょうか。

この記事では、UKAとTKAの構造的な違いから、手術時の侵入方向・侵襲筋の違い、さらには術後の動作やリハビリテーションへの影響までを徹底的に解説します。

特に、理学療法評価や術後の訓練で押さえるべきポイントも詳述し、国家試験対策としても役立つ情報を盛り込んでいます。

- 🌎統計

- 🦵 UKAとTKAの手術適応となる病態・状態

- 🦵 出現しやすい疾患

- 🦵 膝関節の解剖学(構造と手術との関係)

- 🦵 UKAとTKAの手術の種類(侵入方向と侵襲筋)

- 🦵 術後に筋力低下しやすい筋肉

- 🦵 動作への影響(UKAとTKAの比較)

- 🦵 理学療法評価(UKA・TKA術後の機能と動作の把握)

- 🦵 理学療法治療(UKA・TKA術後の回復過程と目的別リハビリ)

- 🦵 物理療法(術後リハビリを補完する科学的アプローチ)

- 🦵 ホームエクササイズ(自宅でできる再発予防と機能回復の鍵)

- 📚 国家試験対策(UKAとTKAの違いを押さえる)

- 🦵Q&A

- 📚 最新ガイドライン|TKA・UKAの治療選択と管理

- 📚 書籍紹介|変形性膝関節症と手術治療に関するおすすめ書籍

- 💡 まとめ|UKAとTKAの違いと治療選択の重要性

- 🚶さいごに

🌎統計

変形性膝関節症(knee osteoarthritis:膝OA)は、高齢化の進行とともに罹患率が上昇しており、日本の40歳以上の有病率は男性42%・女性62%と報告されています(Yoshimura N et al., 2009)。さらに、進行例の中で手術治療を選択する症例も増加傾向にあり、厚生労働省の調査によると、TKAの年間実施件数は約9万件以上、UKAは約1万5千件程度とされます(厚労省 医療機関調査2022年)。

なお、UKAはTKAと比較して適応が限定されるものの、術後回復が早く、侵襲が少ないといった利点が報告されており、適応基準を満たす患者には有力な選択肢となり得ます(Scott CEH et al., 2014)。

🦵 UKAとTKAの手術適応となる病態・状態

膝関節の変形が進行した場合、保存療法では対応が難しく、人工関節置換術が検討されます。中でもUKA(人工膝関節単顆置換術)とTKA(人工膝関節全置換術)は、対象となる病態に応じて適応が異なります。

✅ UKA(Unicompartmental Knee Arthroplasty)の適応状態

UKAは、膝関節の内側または外側の一部(単顆)だけが変性している場合に適応となる、低侵襲な手術法です。

| 適応条件 | 説明 |

|---|---|

| 単顆関節の変形性関節症 | 特に内側型が多い(外側型は稀) |

| 他の関節面が健常に保たれている | 外側や膝蓋大腿関節に変形がないこと |

| 靭帯(ACL・PCL)が機能している | 関節の安定性が保たれていることが必要 |

| 関節拘縮や著しい変形がない | 屈曲拘縮≦15°、変形≦10°などの制限あり |

| 比較的活動性の高い中年〜高齢者 | 若年者には不向きな場合もあり |

📘 UKAは、適応をしっかり見極めれば術後のQOLや関節可動域が良好になるとされています(Pandit H et al., 2011)。

✅ TKA(Total Knee Arthroplasty)の適応状態

TKAは、膝関節全体に及ぶ変形性関節症に対して行われる、関節全体の表面を人工物で置換する手術です。UKAと比べて侵襲は大きくなりますが、広範囲の変形・痛みに対応可能です。

| 適応条件 | 説明 |

|---|---|

| 多顆性の変形性関節症 | 内側・外側・膝蓋大腿関節すべてに変形がある場合 |

| 関節面の著しい破壊や軟骨消失 | X線上でjoint space消失など |

| 靭帯不全がある場合 | ACLやPCLが機能不全でも安定性確保が可能 |

| 強いO脚・X脚変形や拘縮がある | 屈曲拘縮≧15°など重度でも可 |

| 高齢者でADLに著しい支障がある場合 | 手術により日常生活自立を目指す |

📘 TKAは適応範囲が広く、再発のリスクが低い一方で、術後の筋力低下や可動域制限などへの理学療法介入が不可欠です(Mizner RL et al., 2005)。

別記事でTKAについて詳しく解説👉『変形性膝関節症に対するTKAの適応と侵入方向・侵襲筋の関係』をご覧ください🚶

✅ UKAとTKAの適応比較表

| 比較項目 | UKA | TKA |

|---|---|---|

| 対象 | 単顆病変 | 多顆病変 |

| 靭帯 | 機能保持が必要 | 欠如でも可能 |

| 変形の程度 | 軽度~中等度 | 中等度~重度 |

| 可動域制限 | 軽度まで可 | 強い制限も対応可 |

| 術後回復 | 早い傾向 | やや時間を要する |

| 手術侵襲 | 低侵襲 | 高侵襲 |

| 合併症リスク | 少ない | やや高い |

このように、UKAは早期〜中期の単顆OAに最適であり、TKAは進行したOAに対応します。適応の見極めは、術式選択と術後成績に大きく影響するため、医師だけでなく理学療法士も知識として把握しておく必要があります。

🦵 出現しやすい疾患

変形性膝関節症(Knee Osteoarthritis, KOA)はUKAやTKAの適応となる主要な疾患ですが、以下のような病態・基礎疾患からも移行・併発することがあります。

✅ 原因となりやすい疾患と病態

| 疾患名 | 解説 |

|---|---|

| 変形性膝関節症(一次性) | 加齢に伴う関節軟骨の摩耗や半月板変性。特に女性・高齢者に多い。 |

| 半月板損傷 | 損傷後の内側顆負荷増大により、早期のOA進行を招く可能性あり。 |

| 関節リウマチ(RA) | 炎症性の関節破壊が進行するとTKAの適応となることが多い。 |

| 特発性骨壊死(SPONK) | 中高年女性に好発し、内側顆に限局する壊死からUKA適応となる場合あり。 |

| 外傷性関節症 | 骨折後変形や靭帯損傷後不安定性から二次的OAを発症することがある。 |

✅ 多角的視点での考察

- X線所見だけで判断しない:臨床症状やADL障害、身体所見と総合的に評価すべき。

- 内側型 vs 外側型 OA:内側型が多く、UKAの約90%以上は内側顆に施行される(Rees JL et al., 2013)。

- 関節リウマチ症例ではTKA優位:病態進行が多関節・滑膜由来のため。

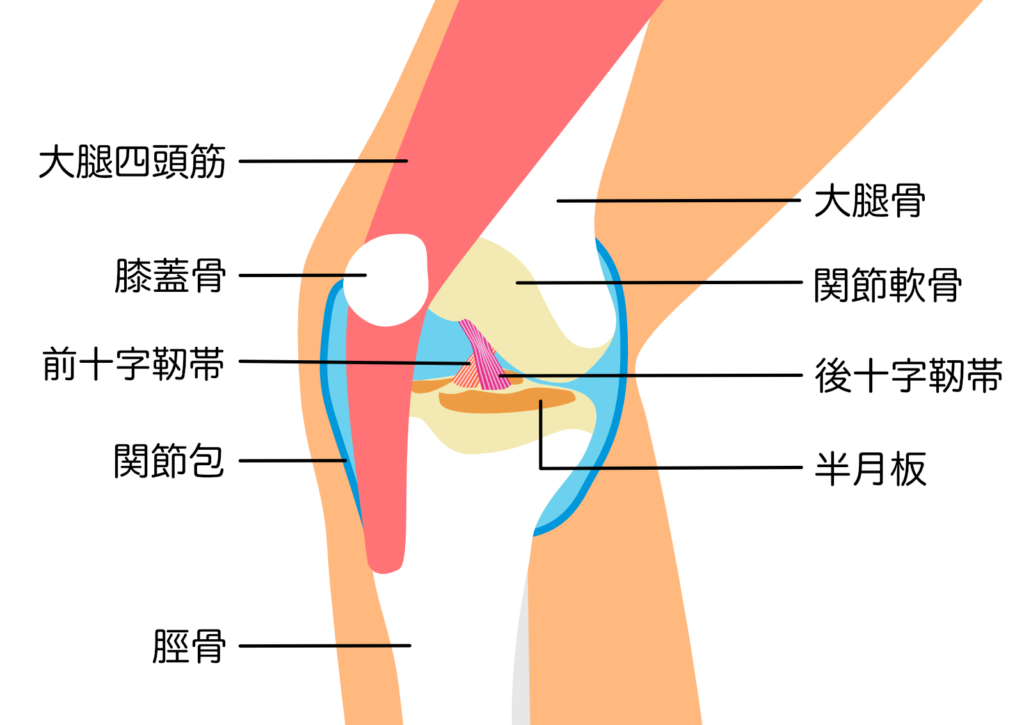

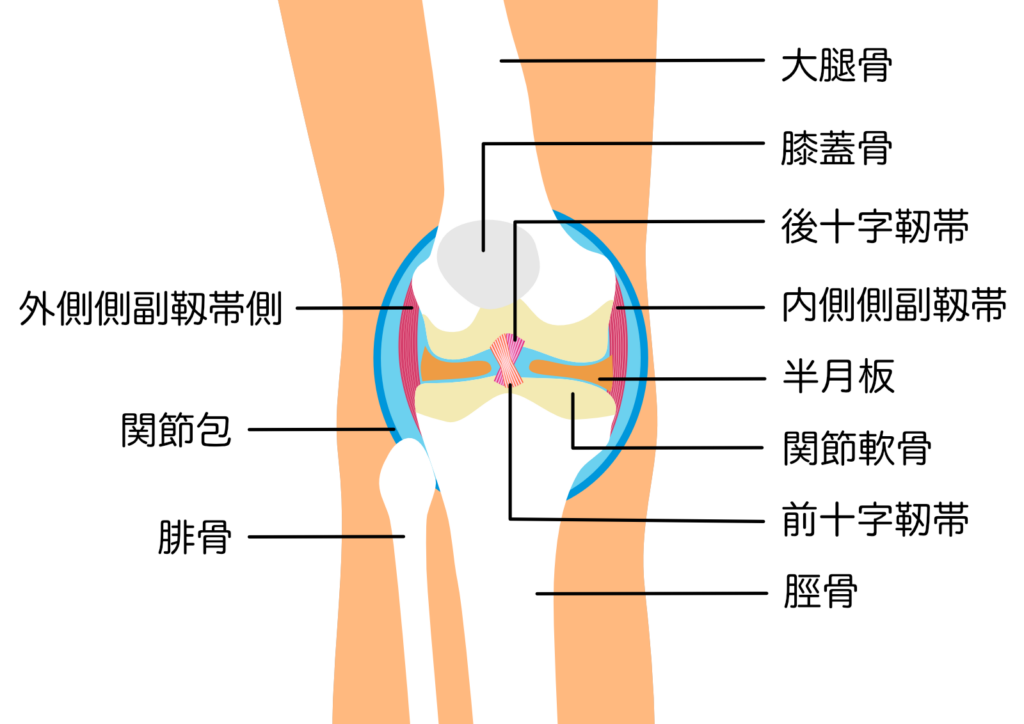

🦵 膝関節の解剖学(構造と手術との関係)

UKA・TKAの理解には、膝関節の局所解剖を正確に把握することが不可欠です。以下では、主に臨床で関与の深い構造をピックアップして解説します。

✅ 膝関節の基本構造

膝関節は「大腿骨」「脛骨」「膝蓋骨」により構成され、滑膜関節(蝶番関節)として機能します。

- 内側・外側顆:荷重部として変性しやすく、UKAの適応部位となる。

- 関節軟骨:加齢や外傷で摩耗→骨棘形成→変形性膝関節症へ。

- 半月板:関節内圧分散と安定性確保に重要、特に内側半月板は損傷・変性が多く、UKAの対象に。

✅ 靭帯構造と手術への関係

| 靭帯名 | 役割 | 手術との関係 |

|---|---|---|

| 前十字靭帯(ACL) | 前方滑り防止 | UKAでは機能が必須条件 |

| 後十字靭帯(PCL) | 後方滑り防止 | TKAでは温存型と切除型あり |

| 内側側副靭帯(MCL) | 内反ストレス抵抗 | 重度損傷があるとTKA適応が増加 |

| 外側側副靭帯(LCL) | 外反ストレス抵抗 | 外側型OAで重要、UKA外側顆は適応難しい |

📘 ACL断裂例はUKA非適応となるため、術前の靭帯機能評価が極めて重要です(Price AJ et al., 2005)。

✅ 膝蓋大腿関節の役割と重要性

膝蓋骨は大腿骨滑車と関節を形成し、伸展機構の一部を担います。

- TKAではこの関節面も置換対象となる場合あり。

- UKAでは膝蓋大腿関節に変形がないことが適応条件の一つ。

◾ 関節軟部組織と理学療法

| 組織 | 臨床的な注目点 |

|---|---|

| 関節包 | 拘縮形成や可動域制限の要因となる |

| 滑膜 | 滑液分泌と炎症反応、疼痛との関係 |

| 脂肪体 | Hoffa脂肪体が肥厚・炎症で痛み誘発源に |

人工関節の適合や安定性は、これらの解剖構造の状態に大きく依存します。術式選択の背景を理解するうえでも、理学療法士はこれらを熟知しておく必要があります。

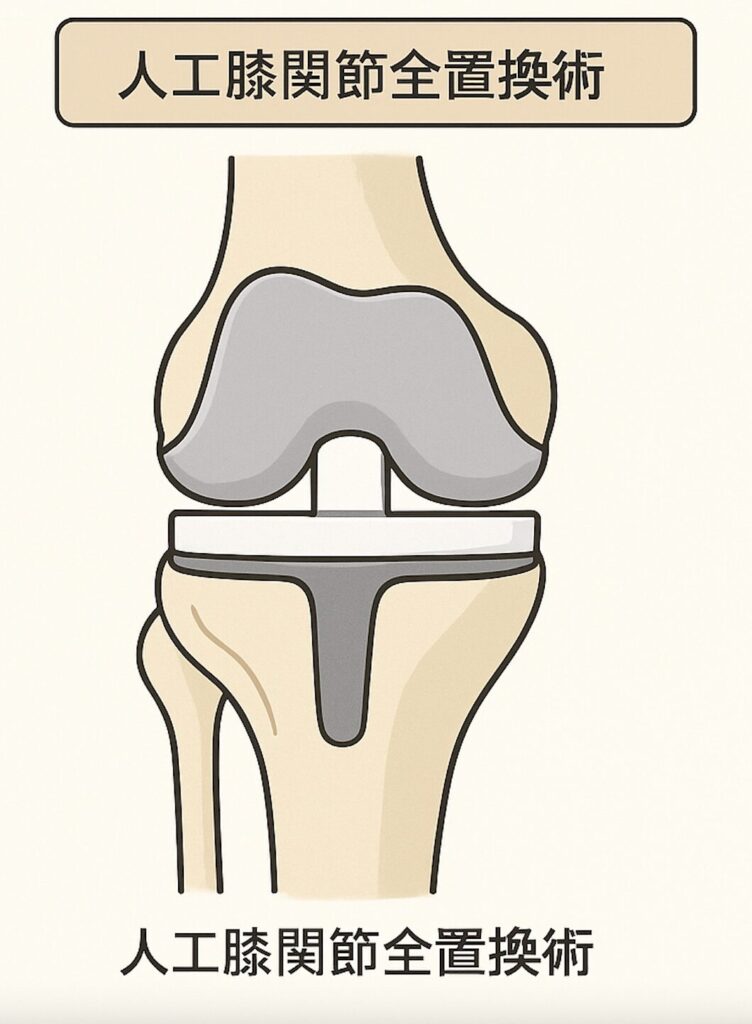

🦵 UKAとTKAの手術の種類(侵入方向と侵襲筋)

変形性膝関節症に対する人工関節置換術は、部分置換(UKA)と全置換(TKA)の2種類があり、適応病態や侵襲範囲、回復プロセスに大きな違いがあります。

✅ UKA(Unicompartmental Knee Arthroplasty/単顆置換術)

✅ 特徴

- 内側顆 or 外側顆の片側のみを置換。

- ACLが温存されるため、術後の自然な膝関節運動が保たれやすい。

- 小侵襲(MIS)で行われることが多く、入院・リハビリ期間が短縮される傾向。

✅ 主な適応条件

- 単顆(主に内側顆)の限局性変性

- ACL機能が温存されている

- 膝蓋大腿関節の変形が軽度 or 正常

✅ 侵入方向・侵襲筋

- 【侵入方向】内側前方アプローチが主流

- 【侵襲筋】内側広筋(VMO)を部分的に剥離するが、大腿直筋や外側広筋には非侵襲

👉 そのため術後の筋出力低下が少ないとされる(Becker R. et al., 2004)

✅ TKA(Total Knee Arthroplasty/人工膝関節全置換術)

✅ 特徴

- 大腿骨・脛骨・膝蓋骨の関節面をすべて置換。

- 靭帯再建や除去を伴い、力学的整列が再構築される。

- 骨切除量・侵襲量は多いが、重度OAや多関節病変に適応。

✅ 主な適応条件

- 複数コンパートメントのOA(内側・外側・膝蓋大腿)

- 骨変形や靭帯不安定性を伴う中〜重度のOA

- 関節リウマチ、特発性壊死 など

✅ 侵入方向・侵襲筋

| 術式名 | アプローチ | 主な侵襲筋 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 正中前方アプローチ | 正中切開 → 関節包切開 | 内側広筋(VMO)を切開または剥離 | 一般的。広い視野確保 |

| 外側進入法(外側リリース併用) | 外側部より進入 | 外側広筋や腸脛靭帯を部分切開 | 外反膝や変形例で使用 |

| 経内側広筋進入法(subvastus) | VMOを温存 | 筋損傷少、術後回復が早い(ただし難易度高) |

📘 経内側広筋進入法(Subvastus approach)は術後の疼痛・可動域回復に有利との報告あり(Aglietti P. et al., 2003)。

✅ UKAとTKAの比較表

| 比較項目 | UKA | TKA |

|---|---|---|

| 対象 | 内側顆・外側顆の単独病変 | 複数コンパートメントの広範囲病変 |

| 侵襲 | 小 | 中〜大 |

| 靭帯 | ACL・PCL温存 | PCL切除型・温存型あり |

| 筋損傷 | 少ない(VMO部分剥離) | 多め(VMO・関節包切開) |

| 術後回復 | 早い | やや遅いが安定性高い |

| 再置換率 | やや高い | 低い(長期安定) |

🦵 術後に筋力低下しやすい筋肉

人工膝関節置換術後において、筋力低下は再活動や歩行機能の獲得に大きく影響します。UKAおよびTKAそれぞれの術後で、とくに注目すべき筋群を解説します。

✅ 共通して筋力低下が見られる筋群

✅ 大腿四頭筋(Quadriceps Femoris)

- とくに内側広筋(VMO)は侵襲を受けやすく、術後早期に筋萎縮が顕著(Mizner RL. et al., 2005)

- 膝伸展筋力の回復が遅れる要因となり、階段昇降・歩行速度・バランス機能の低下を引き起こす

✅ ハムストリングス

- 関節運動量や痛みにより活動性が低下し、二次的に筋萎縮する

- 立脚後期の膝安定性保持に重要

✅ UKA術後に注意すべき筋肉

| 筋群 | 影響 | 解説 |

|---|---|---|

| 内側広筋(VMO) | ★ | 侵襲は最小限だが、切皮・展開による部分的剥離で筋収縮抑制がみられる場合あり |

| 大腿四頭筋全体 | △ | 筋損傷は軽度でも、術後の活動性低下や疼痛抑制で萎縮傾向 |

✅ TKA術後に注意すべき筋肉

| 筋群 | 影響 | 解説 |

|---|---|---|

| 内側広筋(VMO) | ★★★ | 関節包切開や直接の剥離により、筋萎縮・筋力低下が顕著(術後3か月で健側比30〜40%まで低下) |

| 大腿直筋・中間広筋 | ★ | アプローチによる侵襲範囲が大きく、全体的な大腿四頭筋の出力が低下 |

| 腓腹筋・ヒラメ筋 | △ | TKAの術後歩行パターンの変化により、蹴り出し時の活動低下が報告されている(Waters RL. et al., 1992) |

✅ 筋力低下の臨床的影響

- 大腿四頭筋の筋力低下は膝折れや転倒リスクに直結

- 術後の歩行再建や階段昇降動作において制限要因

- リハビリ初期では筋収縮誘導・電気刺激・荷重訓練などが活用される

📘 術後3か月間の大腿四頭筋筋力回復が、1年後のADLスコアに有意な関連を持つとの報告あり(Mizner RL, Snyder-Mackler L. 2005)

🦵 動作への影響(UKAとTKAの比較)

人工膝関節置換術(UKA・TKA)の術後には、可動域制限・筋力低下・疼痛などにより、日常生活動作(ADL)や基本動作(立ち上がり・歩行・階段昇降)に影響が出ます。それぞれの術式による特有の動作への影響を整理していきましょう。

✅ UKA術後の動作への影響

| 動作 | 術後の変化 | 解説 |

|---|---|---|

| 歩行 | 比較的早期に回復 | 前十字靱帯(ACL)と後十字靱帯(PCL)を温存するため、自然な膝関節運動が維持される |

| 階段昇降 | 約4週以内で可能 | 大腿四頭筋の出力低下が軽度で、術後のバランス機能も良好 |

| 正座・しゃがみ動作 | 比較的良好 | 可動域がTKAより広く保たれる傾向(平均屈曲角度110〜125°) |

✅ UKAは最小限の骨切除・軟部組織温存により、自然な動作再獲得がしやすい。

✅ TKA術後の動作への影響

| 動作 | 術後の変化 | 解説 |

|---|---|---|

| 歩行 | 初期はパターンが非対称 | PCLの切除や関節構造の変化により、膝屈曲期での運動が非生理的になることも |

| 階段昇降 | TKA後に困難が残る場合あり | 膝伸展筋力低下により「膝折れ感」や**昇段時の代償動作(体幹前傾)**が現れる |

| 正座・しゃがみ動作 | 難しいことが多い | 術式・可動域・患者の意欲に依存。平均屈曲角度は100〜115°程度にとどまる |

⚠️ TKAは侵襲が大きいため回復には時間がかかるが、重度のOAに対しては最も確実な手術法。

✅ 動作制限がリハビリに与える影響

- 動作制限が長引くと、廃用症候群や歩行再獲得の遅延につながる

- 理学療法では動作分析を通じた機能障害の特定が重要

- 日常生活の中での活動量増加も目標に含める

📚 UKAは早期リカバリーが期待される一方、TKAは中〜長期的な視点でリハビリ計画を立てる必要があります。

🦵 理学療法評価(UKA・TKA術後の機能と動作の把握)

人工膝関節全置換術(TKA)および単顆置換術(UKA)後の理学療法評価では、術後経過・術式・侵襲度に応じた多角的な機能評価と動作分析が求められます。

✅ 評価の目的

- 術後合併症の早期発見(血栓症、感染、関節不安定性など)

- 可動域制限や筋力低下の把握

- 歩行・日常生活動作の再獲得に向けた課題の明確化

- 術式に応じた動作の再教育の必要性評価

✅ 主な評価項目と内容

| 項目 | 評価方法 | 目的・注意点 |

|---|---|---|

| 関節可動域(ROM) | ゴニオメーター測定(屈曲・伸展) | 術後の拘縮や痛みの程度を把握し、可動域の改善目標を設定 |

| 筋力検査(MMT) | 徒手筋力テスト、ハンドヘルドダイナモメーター | 大腿四頭筋やハムストリングスの回復度合いを確認し、トレーニング内容に反映 |

| 疼痛評価 | VAS、NRS、Faceスケールなど | 痛みの部位・強度・性質を把握し、物理療法や日内変動の調整に活用 |

| 歩行分析 | 観察評価、タイムドアップ&ゴーテスト(TUG)、6分間歩行 | 歩行様式、対称性、バランス機能を評価し、補助具や介助量の調整指標とする |

| 姿勢・動作分析 | 立ち上がり・階段昇降・方向転換動作など | 代償動作や左右差、動作時の痛みを確認し、リハビリメニューへ反映 |

| バランス能力 | Berg Balance Scale、片脚立位、Functional Reach Test | 転倒リスクの把握と転倒予防プログラムの設計に役立つ |

✅ 評価のポイント(UKAとTKA)

| 比較項目 | UKA | TKA |

|---|---|---|

| 関節安定性 | 良好(ACL/PCL温存) | 不安定感あり(PCL切除型では特に) |

| 筋出力 | 温存しやすい | 大腿四頭筋の抑制が強く出やすい |

| 歩行回復 | 比較的早期に可能 | 中期〜長期での改善を目指す |

| バランス機能 | 良好 | 個人差が大きく慎重な対応が必要 |

✅ エビデンスの紹介

「UKA術後はPCLおよびACLを温存することで、術後の固有受容覚と関節運動の生理的パターンが維持される」とする報告がある(Nakamura et al., J Orthop Sci, 2020)

「TKA術後は大腿四頭筋の抑制と術後浮腫による筋出力の低下が早期離床を妨げる」とされている(Mizner et al., Phys Ther, 2005)

🦵 理学療法治療(UKA・TKA術後の回復過程と目的別リハビリ)

UKA(単顆置換術)およびTKA(人工膝関節全置換術)術後の理学療法では、手術侵襲の程度と術式の違いを考慮しながら、段階的な治療プログラムが構成されます。可動域・筋力・バランス・歩行・日常生活動作(ADL)を包括的に改善することが目的です。

✅ 治療の全体像

| 時期 | 治療の主な目的 | 主な介入内容 |

|---|---|---|

| 急性期(術後1〜7日) | 炎症管理、離床促進 | 冷却、患部挙上、CPM(持続的他動運動)、深呼吸訓練、早期離床 |

| 回復期(術後1週〜4週) | 可動域改善、筋力回復 | 関節可動域訓練、筋力訓練(大腿四頭筋・臀筋群中心)、荷重訓練、歩行訓練 |

| 生活期(術後1ヶ月〜) | ADL回復、バランス改善 | 階段昇降、方向転換、バランストレーニング、実用歩行訓練、セルフエクササイズ指導 |

✅ 治療内容の詳細

🔹 可動域訓練(ROMエクササイズ)

- 目的:関節拘縮の予防、日常生活で必要な可動域の獲得

- 方法:膝関節の屈伸運動(自動・他動)、CPMの使用(術後2〜3日から導入)

🔹 筋力強化訓練

- 主に大腿四頭筋と中殿筋に対するトレーニング

- 四頭筋セッティング、SLR(Straight Leg Raising)、ミニスクワット、ヒップアブダクション

- TKA後は術後抑制(inhibition)が強いため、電気刺激(NMES)との併用も推奨(Mizner et al., 2005)

🔹 歩行訓練

- UKAは術後数日でT字杖歩行可能になるケースも多い

- TKAは免荷〜部分荷重を経て徐々に独歩へ移行(術式・侵襲度により調整)

- 歩容の癖(外旋歩行・側方移動など)を早期に修正

🔹 バランストレーニング

- プログラム例:片脚立位訓練、バランスボード、支持面変化に対する反応練習

- 目的:転倒予防、日常生活での安定性向上

🔹 段差・階段練習

- 下肢の筋出力・関節可動域を評価しつつ、「術側→非術側」の順で昇降動作を反復練習

- 特にTKAでは膝の屈曲制限が残存しやすく、段差昇降に時間がかかる傾向

✅ 患者教育・自主訓練指導

- セルフケアの意義を説明し、家庭での自主トレーニング(ホームエクササイズ)も段階的に指導

- 安静時の膝伸展位保持、冷却・挙上、起立・着座の方法、歩行中の注意点などを指導

✅ 術式別のポイント

| 比較項目 | UKA | TKA |

|---|---|---|

| 侵襲度 | 低い | 高い |

| 回復速度 | 早い | 遅め |

| 関節感覚 | 保持されやすい | 喪失傾向 |

| 筋力回復 | 良好 | 電気刺激併用で回復促進 |

✅ エビデンス紹介

「電気刺激併用はTKA術後の大腿四頭筋の筋力回復を有意に促進する」(Stevens-Lapsley et al., Phys Ther, 2012)

「UKA術後はTKAに比べて可動域と歩行の回復が早期に得られる」(Becker et al., J Arthroplasty, 2013)

🦵 物理療法(術後リハビリを補完する科学的アプローチ)

変形性膝関節症に対するUKA(単顆置換術)及びTKA(人工膝関節全置換術)後のリハビリテーションにおいて、物理療法(Physical Modalities)は、疼痛緩和・循環促進・筋機能改善を補助する目的で活用されます。

エビデンスに基づいた物理療法の選択と適用により、よりスムーズな機能回復が期待できます。

✅ 主な物理療法の種類と目的

| 物理療法 | 主な目的 | 適用時期 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 冷却療法(アイシング) | 炎症抑制・鎮痛 | 術後早期(1〜7日) | 局所血流を抑えて腫脹軽減。1回15〜20分程度 |

| 電気刺激療法(NMES) | 筋力回復 | 術後早期〜回復期 | 大腿四頭筋の再教育に有効(TKAで特に有効) |

| 温熱療法(ホットパック、極超短波など) | 血流改善・拘縮予防 | 回復期以降 | 可動域訓練前に併用されることが多い |

| 超音波療法 | 組織修復促進・疼痛緩和 | 回復期以降 | 深部組織の加温。線維化防止に有効 |

| レーザー療法 | 疼痛緩和 | 回復期以降 | 神経周囲への疼痛コントロールを狙う |

✅ 物理療法の臨床的意義

🔹 電気刺激療法(NMES:Neuromuscular Electrical Stimulation)

- 特にTKA後の大腿四頭筋機能低下に対し、随意収縮が困難な時期から筋力を維持・改善できる利点があります。

- 痛みのために筋出力が抑制されている状況(Arthrogenic Muscle Inhibition)では、NMESが非常に有効とされます。

Mizner et al.(2005)では、NMESを併用した群で術後6週時点の筋力回復が有意に高かったことが示されました。

🔹 冷却療法(Cryotherapy)

- 手術侵襲による腫脹・炎症反応の抑制に有効です。

- 特に術後1週間以内では、関節内圧上昇による屈曲制限の予防にもつながります。

- 冷却は1日2〜3回、15〜20分を目安に行うと効果的。

🔹 超音波療法

- 筋膜や靭帯などの深部組織に対する加温作用があり、組織の柔軟性向上と瘢痕形成の抑制を目的に使用されます。

- 持続波では温熱効果、パルス波では非温熱効果を期待できます。

✅ 物理療法に関するエビデンス

- Stevens-Lapsley et al. (2012): TKA術後にNMESを併用することで、早期の機能的自立と筋力回復が促進された(Phys Ther. 2012;92(2):210-26)

- Schnurr et al. (2013): 冷却療法の併用は術後早期の疼痛軽減および可動域改善に寄与する(J Arthroplasty. 2013;28(3):528-35)

✅ 使用上の注意点

- 感覚障害、循環障害がある部位への物理療法は慎重に対応する必要があります。

- 深部静脈血栓症(DVT)のリスクがある場合は、過度な温熱療法は避ける。

- 機器の設定や適応は、理学療法士や医師の判断のもとで個別に行うことが重要です。

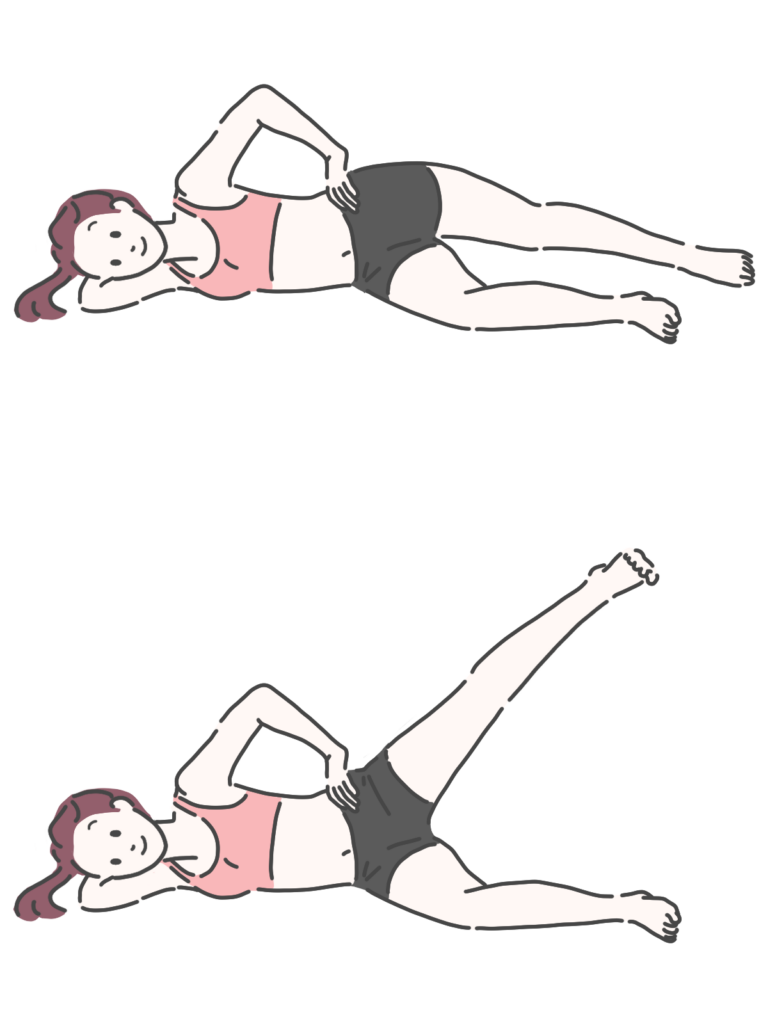

🦵 ホームエクササイズ(自宅でできる再発予防と機能回復の鍵)

UKAやTKAの術後、病院でのリハビリだけでなく、自宅でのホームエクササイズ(自主訓練)が長期的な膝機能回復に大きく影響します。特に筋力維持・可動域の保持・歩行能力の向上を目的とした運動を継続することが重要です。

✅ ホームエクササイズの目的

- 術後の筋萎縮予防(特に大腿四頭筋・内側広筋)

- 関節可動域の維持・改善

- 歩行パターンの正常化

- 疼痛と不安感の軽減

- 再発予防・反対側膝への負担軽減

✅ おすすめのホームエクササイズプログラム

| 種類 | 方法 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| クアドセッティング(膝伸展位筋トレ) | 膝を伸ばした状態で膝裏をベッドに押し付けるように大腿前面に力を入れる(5秒キープ×10回) | 大腿四頭筋の再教育・筋力維持 |

| アンクルポンプ | 足首を上下に動かす(10〜20回/1日数回) | 術後の浮腫予防・血流促進 |

| ストレートレッグレイズ(SLR) | 仰向けで片膝を伸ばしたまま足を30〜40cm持ち上げる(5秒キープ×10回) | 股関節・膝周囲筋の強化、代償動作の抑制 |

| ヒールスライド(踵滑り運動) | 仰向けで踵をゆっくり曲げ伸ばし(10〜20回) | 膝関節の可動域拡大、拘縮予防 |

| 立位でのスクワット(中期以降) | 壁にもたれて浅く膝を曲げる(30度程度で5秒キープ×10回) | 体重負荷に対する下肢筋力強化 |

✅ エクササイズの実施時期と注意点

| 術後時期 | 推奨エクササイズ | 注意点 |

|---|---|---|

| 術後1〜2週 | クアドセッティング、アンクルポンプ | 疼痛・腫脹に注意。過負荷は避ける |

| 術後2〜4週 | SLR、ヒールスライド | 可動域制限に留意、介助下で実施可 |

| 術後1ヶ月以降 | スクワット、バランストレーニング | 徐々に荷重を増やしつつ実施 |

✅ 継続の工夫とモチベーション維持

- 週単位で記録をつけると継続しやすくなります。

- 鏡や動画でフォーム確認を行うと効果的。

- 家族やケアスタッフとの連携があると、運動継続の助けになります。

✅ 医療従事者としての指導ポイント(学生〜新人向け)

- ホームエクササイズは“何を・なぜ・どの程度行うのか”を患者に理解してもらうことが最重要。

- 無理な運動よりも、「継続可能で、日常生活に溶け込む運動」を提案しましょう。

- 高齢者や既往歴のある方には、転倒リスク評価を行ったうえで指導を。

📚 国家試験対策(UKAとTKAの違いを押さえる)

国家試験では、UKA(単顆型人工膝関節置換術)とTKA(人工膝関節全置換術)の違い、手術適応、術後のリハビリに関する出題が頻出です。以下のポイントを押さえておきましょう。

💡 押さえるべき頻出ポイント

| 項目 | UKA | TKA |

|---|---|---|

| 適応 | 単顆のみの変形(内側 or 外側) 靭帯機能温存 | 多顆節にまたがる変形・重度OA |

| 保存靭帯 | ACL・PCL温存が基本 | PCL温存型・切除型など複数あり |

| 筋侵襲 | 小さい(内側広筋など) | 広範囲(大腿四頭筋・内側広筋) |

| 回復過程 | 比較的早い | 個人差あり/全可動域回復に時間 |

| 術後の活動性 | 高齢者の日常生活重視 | 若年〜高齢層の広い適応 |

💡 よく出るキーワード問題(例)

- 「人工膝関節置換術において、ACLとPCLを温存する術式はどれか」→【UKA】

- 「TKA後の術後合併症として最も注意すべきものは何か」→【深部静脈血栓症(DVT)】

- 「TKAの可動域制限に対し、適切な理学療法評価はどれか」→【膝屈曲角度・伸展制限評価】

💡 PT国家試験 過去問傾向(抜粋)

- 第54回 午後【問38】 「人工膝関節置換術後の理学療法として適切でないものはどれか」

- 第56回 午後【問17】 「UKAの特徴として誤っているものはどれか」

これらの選択肢問題では、「温存靭帯の違い」「術後回復の特徴」「対象となる関節変形の範囲」を把握していないとミスしやすいです。

💡 学習アドバイス

- 解剖・適応・手術術式の違いは図表で暗記すると記憶に残りやすいです。

- 変形性膝関節症の進行段階ごとの治療アルゴリズムを合わせて覚えると、他の治療との比較問題にも強くなります。

- 画像問題(X線・MRI)での出題にも備え、術後のインプラント像の特徴を学んでおくとさらに◎。

🦵Q&A

Q1. UKAとTKAって、何が一番大きな違いなの?

A. 関節を「部分的に置き換えるか」「全部置き換えるか」の違いです。

UKA(単顆置換術)は、変形が進んだ内側または外側の一部だけを人工関節にします。一方、TKA(全置換術)は膝関節全体を人工関節に置き換えます。

そのため、UKAの方が術後の回復が早く、運動機能が残りやすいという特徴があります。

Q2. 若い人にはUKAのほうがいいの?

A. 必ずしもそうではありません。

UKAは関節の変形が限局していて、靭帯が保たれていることが条件です。若くても変形が広範囲だったり、靭帯機能が損なわれている場合は、TKAが適応となることも多いです。

Q3. 手術後、正座はできるようになりますか?

A. 基本的にどちらの術式でも正座は難しい場合があります。

特にTKAでは膝の深い屈曲が制限されることが多いため、正座は厳しいことが多いです。UKAの方が屈曲可動域が残りやすいですが、それでも個人差が大きく、リハビリの進行具合や手術前の可動域も影響します。

Q4. どちらの手術も、人工関節は一生もつの?

A. 一生もつとは限りませんが、近年は耐用年数が延びています。

一般的に、人工膝関節の寿命は15〜20年程度とされており、定期的なフォローアップが必要です。若年者や活動量が多い人は再置換(リビジョン)術の可能性もあるため、術式の選択は慎重に行われます。

このように、患者さんの状態やライフスタイルに応じて術式が選ばれるため、一概にどちらが良い・悪いとは言えません。

📚 最新ガイドライン|TKA・UKAの治療選択と管理

変形性膝関節症(KOA)の外科的治療に関するガイドラインは、日本整形外科学会(JOA)や国際変形性関節症学会(OARSI)などから定期的に発表されています。

✅ 日本整形外科学会(JOA)ガイドライン(2020年版)

保存療法で十分な効果が得られない重度のKOAに対して、手術療法を検討する。

患者の年齢・活動性・関節の破壊範囲・靭帯機能に応じて、TKAまたはUKAを選択することが推奨される。

ポイント:

- TKA: 広範な関節変形・多顆節障害に対して選択。

- UKA: 限局した1コンパートメント病変+靭帯機能が保たれている場合に選択。

✅ OARSI(2022年改訂版)推奨事項

- UKAの適応は厳密に選定されるべきであり、術後の再置換率にも注意が必要である。

- TKAは疼痛軽減とQOL改善において、高いエビデンスが示されている。

- 高齢者ではTKA後の転倒リスクとリハビリの継続性にも留意が必要。

OARSI Recommendation (2022):

“TKA is recommended for severe osteoarthritis refractory to conservative treatment with significant functional limitation.”

“UKA should be considered in strictly selected patients with isolated unicompartmental disease and preserved ligaments.”

✅ その他の国際的推奨

| ガイドライン | UKA適応 | TKA適応 | コメント |

|---|---|---|---|

| NICE(英国) | X線で明確な単顆変形+靭帯機能あり | 重度OA全体 | 英国ではUKA比率が高い傾向 |

| AAOS(米国) | 年齢問わず、活動性と変形範囲で判断 | 標準術式として推奨 | 手術数と再置換率のエビデンス豊富 |

✅ ガイドラインの臨床応用のポイント

- エビデンスだけでなく、個別性(年齢・活動性・希望)を重視

- 靭帯損傷や変形の左右差を伴う例では、術式選択の判断が難しいため整形外科医との協議が必要

- 理学療法士としては、術式に応じた適切な評価と訓練計画の立案が求められる

📚 書籍紹介|変形性膝関節症と手術治療に関するおすすめ書籍

- 『人工膝関節全置換術[TKA]のすべて−より安全に・より確実に』(勝呂 徹、田中 栄、メジカルビュー社)→Amazonリンク

- 『TKA・UKA 人工膝関節置換術パーフェクト〜人工膝関節全置換術・人工膝関節単顆置換術の基本とコツ』(松田 秀一、岡崎 賢、羊土社)→Amazonリンク

- 『人工膝関節全置換術の理学療法』(山田英司、井野拓実、文光堂)→Amazonリンク

💡 まとめ|UKAとTKAの違いと治療選択の重要性

変形性膝関節症(KOA)に対する外科的治療には、UKA(単顆膝関節置換術)とTKA(全膝関節置換術)があります。それぞれの手術法には適応条件があり、患者さんの年齢や活動レベル、膝関節の破壊状況に応じて、最適な治療法を選択することが重要です。

✅【UKAの適応】

- 単顆型変形が進行している場合

- 膝の靭帯や関節の安定性が保たれている場合

- 高齢であるが活動レベルが比較的高い患者に適している

✅【TKAの適応】

- 膝関節全体に変形や痛みがある場合

- 膝の機能が大きく損なわれ、日常生活に支障が出ている患者に推奨される

- 重度の痛みや機能障害があり、保存療法が効果を示さない場合

手術後のリハビリテーションも重要で、理学療法が術後の回復を早めるための鍵となります。リハビリテーションは、術後早期から段階的に行うことで、筋力低下を防ぎ、膝関節の可動域を維持することができます。

✅重要なポイント

- 手術法の選択は、患者一人一人の状態に合わせて慎重に行う必要があります。

- UKAは、変形が限局している患者に対して有効であり、TKAは、全膝関節に広がる変形や機能障害がある場合に選択されます。

- 徒手療法と物理療法を組み合わせることで、手術後の回復を最適化し、再手術を予防することができます。

🚶さいごに

変形性膝関節症は、加齢や過度な負担によって進行することが多いため、早期に適切な治療と予防が求められます。症状が進行してから手術に頼ることもありますが、初期段階での保存的治療が最も重要です。もし膝に痛みがあり、生活に支障をきたすようであれば、早期に専門の医師に相談し、適切な診断を受けることをお勧めします。

手術後も多角的な評価と適切なリハビリテーションを行うことで、より良い生活の質(QOL)を実現することができます。

💡注意

個人の症状や状態は異なるため、常に医師や理学療法士と連携して、最適な治療方法を選択し、実施することが大切です。

コメント