国家試験では、【 半月板損傷 】に関する問題が繰り返し出題されています。頻出ポイントは以下のようなパターンが多く見られます。

- 解剖学的な構造の正誤判定(外側・内側、血流領域)

- 診断に用いる徒手検査(McMurrayテスト、Apley圧迫試験)

- 治療方法の選択(縫合術か切除術か、保存療法の適応)

- 他の膝関節疾患(ACL損傷など)との鑑別

この記事では、過去の出題傾向に基づき、国試で得点を取るために必須の情報を整理。

演習問題も掲載し、理解度の確認と出題形式への慣れも同時にサポートします。

📊 統計 : 国家試験と臨床現場における半月板損傷の実態

半月板損傷は、膝関節のスポーツ外傷や加齢性変性疾患の中でも頻度が高く、国家試験でも定番の出題テーマです。臨床および研究報告から、次のような実態がわかっています。

🔹 発生率と背景

- 膝の外傷の中で、ACL損傷に次いで2番目に多いのが半月板損傷

→ 若年者ではスポーツによる外傷、高齢者では加齢による変性が主な原因。 - 膝関節鏡手術の約60%が半月板損傷に対するもの

→ つまり膝の手術で最も多く行われる処置の一つ。

🔹 国家試験での出題頻度(近年の分析)

- 国家試験では、直近10年で9回以上出題されており、毎年出題される可能性が高い重要テーマ

→ 出題される領域:検査法、解剖、生理、治療法、術後管理など多岐にわたる。

🧠 国家試験対策の視点

- 「Red/White zone」や「治療の適応判断」は毎年狙われる

- 検査法(McMurray・Apley・Thessaly)は定番の出題

- 臨床でも非常に多く遭遇する疾患=出題されるべき理由が明確

半月板損傷を詳しく知りたい💡別記事🫱『半月板損傷とは?原因・症状・理学療法まで解説【医療学生・新人向け】』で解説🚶

【1】半月板の構造と国家試験で狙われやすい部位

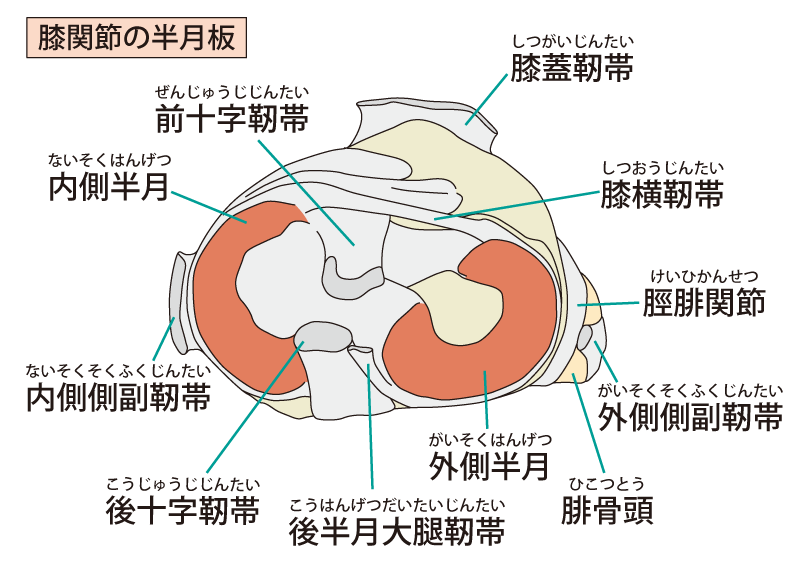

半月板(meniscus)は、膝関節内に存在する線維軟骨性の構造物で、内側半月板(medial meniscus)と外側半月板(lateral meniscus)の2つに分けられます。国家試験ではこの左右の違いや血流分布、損傷しやすい部位の正誤判定が頻出です。

解剖,疫学から病態,治療(手術,リハ,再生治療含む)まで,半月板のすべてを開設されていいるおすすめ書籍📚

『半月板のすべて−解剖から縫合手術,再生治療まで 』(宗田 大、関矢 一郎、古賀 英之、メジカルビュー社)

🔸 内側と外側の違いは?

国家試験ではまず、「内側半月板は外側よりも損傷を受けやすい」という知識が問われます。

その理由は、以下の構造的特徴に起因しています。

- 内側半月板は関節包や内側側副靭帯(MCL)と強固に結合しており、可動性が小さい。

- 外側半月板は関節包との結合が比較的ゆるく、可動性が高い。

この違いにより、内側半月板は回旋ストレスに弱く、スポーツ外傷などで損傷しやすいとされます。

実際の国家試験でも、

「内側半月板は外側半月板よりも可動性が高い」

といった誤った記述を選ばせる問題が過去に出題されています。

🔸 Red zone と White zone:血流の有無に注意!

国家試験で非常によく問われるのが、半月板の血流分布です。

「半月板の血流は外側1/3に存在し、内側に行くほど乏しくなる。損傷部位の血流状態により、縫合術の適応が決定される」

- Red zone(赤色帯):外側1/3部分で血流がある。修復能力があるため、縫合術の適応となる。

- White zone(白色帯):内側2/3部分で血流が乏しい。修復されにくいため、切除術が選ばれることが多い。

つまり国家試験では、

「Red zone では縫合術が可能である」

「White zone は血流が乏しく、切除の適応が多い」

という判断を求める設問が繰り返し出題されています。

🔸 試験対策ポイントまとめ

| 出題テーマ | 押さえるべきポイント | 出題形式の例 |

|---|---|---|

| 解剖構造の違い | 内側:固定されやすい、損傷しやすい/外側:可動性あり | 正誤問題(内外の可動性) |

| 血流分布 | Red zoneは外側1/3に血流 → 縫合適応 | 誤った治療選択肢を選ばせる |

| 軟骨の性質 | 線維軟骨、自己修復困難 | 構造的特徴を問う問題 |

国家試験では、「内側半月板は損傷しにくい」「半月板全体に血流が豊富である」などの誤った常識を紛れ込ませた選択肢が頻出です。

正確な知識をもとに、ひっかけ選択肢に惑わされないよう対策しておきましょう。

【2】損傷の分類と国家試験出題パターン

半月板損傷は、その損傷の形態・機序・患者背景によって分類されます。国家試験ではこの分類がそのまま出題されることもあれば、誤った組み合わせや適応を選ばせる形式でも問われます。

ここでは、国家試験において押さえておきたい分類パターンとその背景、よく出る設問の形を解説します。

🔸 断裂のパターン分類:国家試験で要注意の基本知識

国家試験では、断裂の形と用語のマッチングが繰り返し出題されています。主な分類は以下の通りです。

| 損傷形態 | 特徴 | 出題されやすいポイント |

|---|---|---|

| 縦断裂(longitudinal tear) | 関節縁に沿った垂直方向の断裂。比較的縫合しやすい。 | 「Red zoneに多い」「縫合術の適応」など |

| 水平断裂(horizontal tear) | 半月板を上下に割るような形。加齢性変性で多い。 | 高齢者に多い/MRIでの断面理解問題 |

| バケツ柄断裂(bucket-handle tear) | 縦断裂の一部が反転し、関節内にロックを起こす。 | ロッキングの原因/手術適応の判断 |

| フラップ断裂(flap tear) | 一部がめくれあがったような損傷。 | 急性外傷に多い/疼痛の原因 |

✅出題例(形式)

- 「半月板のバケツ柄断裂でみられる症状として正しいのはどれか」

→ ロッキング - 「水平断裂は若年のスポーツ外傷で多い」

→ ×(加齢性変性が多い)

このように、形態と背景因子の誤った組み合わせを選ばせる設問が頻出です。

🔸 損傷の機序:外傷性と変性性

国家試験では、「どのような患者に、どのタイプの損傷が多いか」という観点で出題されます。

外傷性損傷(traumatic tear)

- 若年者、特にスポーツ選手に多い

- 受傷機転は「膝関節屈曲+回旋」ストレスが代表的

- 合併損傷(ACL損傷など)と関連あり

変性性損傷(degenerative tear)

- 中高年〜高齢者に多く、加齢による変性が背景

- 非外傷性で、膝OA(変形性膝関節症)との関連も

- 水平断裂が多く、保存療法が選択されやすい

このような背景は、国家試験において次のように問われます:

「70歳女性、膝関節の疼痛を主訴に受診。MRIで半月板の水平断裂が確認された。まず行うべき治療はどれか」

→ 保存療法(縫合や切除術ではない)

🔸 国家試験での出題対策まとめ

| 覚えるべき分類 | 注意点 | 出題傾向 |

|---|---|---|

| 断裂の種類(縦・水平・バケツ柄など) | 解剖図との照合問題、特徴の誤記を選ばせる | ◎頻出 |

| 損傷の背景(若年 vs 高齢) | 加齢性・変性性の関与/治療選択の判断 | ◎頻出 |

| 断裂と治療適応の対応 | 縫合術 vs 切除術/保存療法の選択 | ○中頻度 |

🧠ワンポイント国家試験対策

断裂分類をイラストで覚えるのも有効ですが、国家試験では「断裂パターン → 治療方針」までの知識連携が求められます。

ただ丸暗記するのではなく、「どうしてこの治療が選ばれるのか」を構造的に理解しておきましょう。

【3】診断テストの特徴と正答の選び方(国家試験に出る検査法)

半月板損傷の診断では、問診・画像診断とともに徒手検査が重要な役割を担います。

国家試験ではこれらのテストについて、「検査の手順」「陽性所見」「目的疾患」が問われることが多く、知識の曖昧さが得点差につながる分野です。

🔸 McMurray(マクマレーテスト)|国家試験最頻出検査

検査の目的:内側 or 外側半月板損傷の鑑別

陽性所見:膝関節の伸展時にクリック音や疼痛を認める

✅国家試験での出題例

「McMurrayテスト陽性とはどのような所見か」

→ 膝関節の回旋時にクリック音を触知または疼痛を訴える

🔍 出題のひっかけポイント:

- 「関節水腫の診断に用いる」 → ❌(誤答)

- 「内側側副靱帯の損傷を評価する」→ ❌(誤答)

🔸 Apley圧迫試験(Apley Compression Test)|出題頻度高

検査の目的:半月板損傷の有無を確認

手順:腹臥位で膝90°屈曲し、下腿を押し込みながら回旋

陽性所見:疼痛または異常音の誘発

✅国家試験での問われ方

「Apley圧迫試験と牽引試験の違いとして正しいのはどれか」

→ 圧迫:半月板評価、牽引:靱帯評価

🔍 間違えやすいポイント:

- 圧迫試験は「半月板」を見る

- 牽引試験(Distraction test)は「靱帯」を見る

混同すると典型的な誤答になります!

🔸 Thessaly(セサリーテスト)|比較的新しいが出題傾向あり

検査の目的:半月板損傷のスクリーニング

手順:立位で片脚荷重し、体幹を回旋(軽度屈曲位)

陽性所見:疼痛・不安定感

国家試験ではまだ出題数は多くないものの、近年注目されている検査であり、出題の可能性は上昇中です。

🔸 画像診断との併用(MRI)

国家試験では、「診断確定にはMRIが有用である」とした上で、検査と画像の使い分けを問うパターンが多く見られます。

✅ 出題対策まとめ表

| テスト名 | 疾患 | ポイント | 出題頻度 |

|---|---|---|---|

| McMurray | 半月板(内・外) | クリック音、回旋時の疼痛 | ◎最頻出 |

| Apley圧迫 | 半月板 | 圧迫→半月板/牽引→靱帯と対比 | ◎高頻出 |

| Thessaly | 半月板 | 片脚立位で回旋による誘発痛 | ○注意 |

| MRI | 半月板 | 確定診断、徒手検査と併用 | ◎定番 |

🧠 国家試験対策アドバイス

- 「どの検査が何を診るのか」を明確に区別できるように。

- テスト名だけでなく姿勢・方法・結果を言語化できるように。

- 「半月板を見る検査」と「靱帯を見る検査」の混同は落とし穴!

【4】治療の適応判断と出題傾向(国家試験で差がつくポイント)

国家試験における半月板損傷の治療は、

- 縫合術か切除術かの選択基準

- 年齢や血流状態による保存療法の適応

- 術後リハビリのタイミングと内容

といった観点から出題されます。

臨床現場と一致した知識が求められるため、実際のエビデンスに基づいた理解が点数につながります。

🔸 保存療法が選択される条件(国家試験頻出)

国家試験では「すぐに手術すべきか、保存療法を行うべきか」という判断が問われる設問が頻出です。

✅保存療法が有効とされる例:

- 加齢性の変性断裂

- White zoneの小さな損傷

- 症状が軽度でロッキングを伴わない場合

✅出題例(選択肢形式):

「70歳女性、膝に違和感あり。MRIで水平断裂を認めた。まず行うべき治療はどれか。」

→ 正解:保存療法(装具療法や筋力訓練)

🔸 手術療法の適応と国家試験で問われる視点

国家試験では以下の手術適応がポイントになります:

✅縫合術(Meniscus repair)

- 若年者(血流が保たれているRed zone)

- 縦断裂、バケツ柄断裂

- スポーツ外傷などの急性損傷

✅切除術(Partial meniscectomy)

- 修復不可能な損傷(White zone)

- 変性損傷や複雑断裂

- 高齢者など再断裂リスクが高い場合

国家試験の典型的な設問では、

「若年スポーツ選手のRed zoneの縦断裂」に対して

→ 縫合術が正解となります。

逆に、「高齢者の水平断裂」に対して

→ 切除または保存療法が正解です。

🔸 術後の理学療法とリハビリ経過

国家試験では、術後のリハビリに関する設問も散見されます。

特に以下の内容が問われやすくなっています。

✅縫合術後のリハ

- 荷重制限:約4~6週間

- 屈曲制限:90°まで制限されることが多い

- スポーツ復帰:術後3か月以降が目安

✅切除術後のリハ

- 荷重:早期から可能

- 屈曲制限:基本なし

- 復帰時期:1~2か月が目安

✅出題パターン例:

「縫合術を受けた患者に対する早期リハビリの注意点はどれか」

→ 正解:「膝屈曲角度を制限する」「荷重を段階的に増やす」

✅ 国家試験での出題対策まとめ

| 内容 | 試験ポイント | 出題形式 |

|---|---|---|

| 保存療法 | 高齢者・軽度・変性断裂 | ケース問題 |

| 縫合術の適応 | 若年・Red zone・縦断裂 | 判別問題(正誤) |

| 術後リハ | 屈曲制限・荷重管理・復帰時期 | 正しい対応を選べ |

🧠 国家試験対策アドバイス

- Red zone=縫合、White zone=切除は確実に覚えること

- 術後の荷重・可動域制限は、手術の種類ごとにしっかり整理

- 症例ベースで出題されることが多いため、「高齢者・若年者・症状の有無」によって治療選択がどう変わるかを即答できるように

【5】国家試験で頻出のポイント

半月板損傷は、理学療法士・作業療法士国家試験において、運動器分野の出題頻度が非常に高い疾患の一つです。

特に以下のような項目で設問がパターン化されているため、出題傾向をつかめば得点源にしやすい分野といえます。

🔸 出題テーマ①:半月板の構造と血流

国家試験では、「Red zoneとWhite zoneの違い」「内側と外側の違い」について以下のような形式で問われます:

✅出題例(正誤判定)

「半月板の外側1/3には血流が乏しい」

→ ❌(誤り:外側1/3=Red zone=血流あり)

「内側半月板は関節包およびMCLと結合し、損傷されやすい」

→ ✅(正しい)

🔍 ひっかけ注意ポイント:

- 「White zoneなのに血流がある」ような記述

- 「外側半月板が損傷されやすい」など、逆パターンの誤情報

🔸 出題テーマ②:検査法と所見の対応

McMurrayテスト、Apley圧迫試験、Thessalyテストといった半月板評価の代表的テストに関する問題は定番です。

✅出題例

「膝屈曲90°位で下腿に圧を加え回旋させたところ、疼痛を訴えた。陽性所見となる徒手検査はどれか」

→ Apley圧迫試験

「半月板損傷の確定診断に最も有効な検査はどれか」

→ MRI

🔍 ひっかけ注意ポイント:

- McMurrayとApleyを混同させる記述

- 「徒手検査で確定診断が可能」とする過剰評価の記述

🔸 出題テーマ③:治療適応と年齢・断裂部位

手術適応か保存療法かを判断させる問題も、ケース形式でよく見られます。

✅出題例

「25歳男性、スポーツ中に受傷。MRIで内側半月板Red zoneの縦断裂を認めた。適切な対応はどれか」

→ 縫合術

「70歳女性、水平断裂。疼痛軽度で歩行可能。治療方針として適切なのはどれか」

→ 保存療法

🔍 ひっかけ注意ポイント:

- 「若年者だがWhite zone断裂」といった微妙な条件設定

- 術式の選択と年齢のミスマッチを見抜けるか

🔸 出題テーマ④:術後リハビリの管理

リハビリの可動域制限・荷重制限・復帰時期なども出題されます。

✅出題例

「半月板縫合術後、術後3週目の理学療法で注意すべき事項はどれか」

→ 膝屈曲は90°以内とし、荷重は部分荷重までとする

🔍 ひっかけ注意ポイント:

- 術後早期に「全荷重・可動域制限なし」とする誤選択肢

- 縫合術と切除術のリハ内容の混同

🔸 出題テーマ⑤:合併損傷・鑑別との関係

ACL損傷や変形性膝関節症(OA)との鑑別・合併が問われる場合もあります。

✅出題例

「ACL損傷に合併しやすい損傷はどれか」

→ 内側半月板損傷

✅ 頻出ポイントのまとめ表

| テーマ | 頻出度 | 出題形式 | 対策のコツ |

|---|---|---|---|

| 血流・解剖構造 | ◎ | 正誤判定、選択式 | Red/White・内外の区別を確実に |

| 検査法 | ◎ | 状況判断・手技と目的 | 手順・陽性所見を丸暗記 |

| 治療適応 | ◎ | ケース選択 | 年齢・断裂部位を見逃さない |

| 術後リハ | ○ | 対応選択 | 可動域と荷重制限の違いを整理 |

| 鑑別疾患 | ○ | 合併の選択肢 | ACLとの関連を意識 |

🧠 国家試験対策アドバイス

- よくある設問パターンは「〇〇な状況で、適切な検査・治療はどれか」という文脈理解型です。

- 出題は語句レベルではなく、判断力と知識の組み合わせが問われます。

- 自信がない問題でも、選択肢を絞るために「明らかに誤っている」ものを消去法で見つけられるように練習しておきましょう。

【6】演習問題(国家試験形式)+解説

▶︎ 問題1|半月板の解剖と血流分布(正誤問題)

Q1. 半月板の血流に関する記述として正しいのはどれか。

1)White zoneは外側1/3に位置する。

2)Red zoneは血流が乏しい領域である。

3)White zoneは縫合術の適応になりやすい。

4)Red zoneは自己修復能力がある。

5)内側半月板よりも外側半月板の方が損傷されやすい。

正解:4)Red zoneは自己修復能力がある。

🔍解説:

- Red zone(外側1/3)は血流が豊富 → 修復されやすく、縫合術の適応となる

- White zone(内側2/3)は血流が乏しい → 切除や保存療法の適応が多い

- 外側半月板は可動性が高く、損傷されにくい

▶︎ 問題2|徒手検査と評価対象(対応選択問題)

Q2. Apley圧迫試験で評価される構造物として正しいのはどれか。

1)前十字靭帯

2)後十字靭帯

3)内側側副靱帯

4)半月板

5)滑膜ヒダ(plica)

正解:4)半月板

🔍解説:

- Apley圧迫試験:半月板に圧をかけながら回旋し、疼痛・クリック音を評価

- 対して、Apley牽引試験は靱帯(特に側副靱帯)の評価に用いられる

- 半月板検査の王道:McMurray、Apley圧迫、Thessaly

▶︎ 問題3|術後リハビリの対応(判断問題)

Q3. 半月板縫合術後2週目の理学療法で適切な対応はどれか。

1)膝屈曲は120°まで可とする。

2)全荷重での歩行訓練を行う。

3)自転車エルゴメーターでの高負荷訓練を導入する。

4)屈曲90°までとし、部分荷重を基本とする。

5)ジャンプ動作を指導する。

正解:4)屈曲90°までとし、部分荷重を基本とする。

🔍解説:

- 縫合術後は断裂部の修復を守るために屈曲と荷重制限が重要

- 早期に屈曲120°や全荷重・高負荷訓練を行うと再断裂リスクが増加

- 切除術なら早期フル荷重可能だが、縫合術は慎重なアプローチが必要

▶︎ 問題4|治療の選択(ケース問題)

Q4. 21歳男性、サッカー中に膝をひねって受傷。MRIにてRed zoneの縦断裂を認める。適切な治療はどれか。

1)保存療法

2)部分切除術

3)全切除術

4)縫合術

5)関節穿刺

正解:4)縫合術

🔍解説:

- 若年者・Red zone・縦断裂 → 血流があるため修復可能

- 保存療法は症状軽度かつ変性断裂が多い

- 全切除は非推奨(関節への悪影響大)

- 関節穿刺は炎症・血腫がある場合の処置で、治療本体ではない

▶︎ 問題5|合併損傷と鑑別(正答選択)

Q5. 前十字靱帯(ACL)損傷に最も合併しやすい半月板損傷の部位はどれか。

1)外側半月板

2)内側半月板

3)両側同等

4)後角断裂

5)損傷の頻度は少ない

正解:2)内側半月板

🔍解説:

- ACL損傷に合併しやすいのは内側半月板(特に後角)

- ACL不全により脛骨が前方へ動揺 → 内側半月板への剪断力↑

- 外側は可動性があるため比較的保護されやすい

国家試験対策にこの一冊📚

『クエスチョン・バンク 理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2026』(医療情報科学研究所、MEDIC MEDIA)

🔚 まとめ:演習問題で理解すべきこと

- 正解肢を選べるだけでなく、「なぜ他が誤りか」も理解することが得点力につながります

- 国家試験はひっかけや類似語句の入れ替えで迷わせてくるため、本質の理解+用語の正確な運用が必要です

- 解剖・治療・検査の知識を臨床と結びつけて整理しましょう

【7】まとめ:高得点を取るための勉強法(半月板損傷編)

半月板損傷の分野は、出題形式がパターン化されているため、対策次第で確実に点が取れる分野です。

ただし、正確な知識の習得と、選択肢を見抜く“国家試験的な目”が不可欠です。

以下では、効果的な勉強法とポイントを解説します。

🔸 1. 出題パターンを「構造・検査・治療・リハビリ」に分類して整理する

国家試験の設問は、以下のように大まかに4分類されます:

| 分類 | 内容 | 試験対策 |

|---|---|---|

| 構造 | 半月板の解剖・血流 | Red/White zoneの位置と治癒能力を正確に |

| 検査 | McMurray, Apley圧迫など | 陽性所見・目的・姿勢を記憶する |

| 治療 | 保存 vs 手術の適応判断 | 年齢・部位・断裂タイプで分類 |

| 術後リハ | 屈曲/荷重制限、復帰時期 | 術式ごとのリハ目安を押さえる |

▶︎ ノートや単語帳アプリなどで分類整理すると、頭に入りやすくなります。

🔸 2. 過去問は「選択肢のどこがポイントか」を分析しながら解く

過去問は「正解を覚える」だけでなく、「誤った選択肢がなぜ間違いなのか」を理解しましょう。

国家試験の設問は、以下のようなひっかけ構造がよく見られます:

- ✅「Red zone」は血流あり → 正しい

- ❌「Red zoneは血流が乏しい」→ 用語の入れ替えパターン

- ✅「Apley圧迫は半月板」

- ❌「Apley圧迫は靱帯を見る」→ 牽引試験との混同を狙ったもの

▶︎ 各選択肢を1つずつ吟味して潰す練習が重要です。

🔸 3. 適応・年齢・部位の組み合わせを瞬時に判断できるようにする

治療選択における「条件の組み合わせ」を整理しておくと、ケース問題で迷わなくなります。

| 患者条件 | 損傷部位 | 対応 |

|---|---|---|

| 若年者 × Red zone × 縦断裂 | 血流あり・修復可能 | → 縫合術 |

| 高齢者 × 水平断裂 × White zone | 変性断裂・修復困難 | → 保存 or 切除 |

| ロッキングあり × バケツ柄断裂 | 機械的障害 | → 手術(多くは縫合) |

▶︎ 「スポーツ外傷=若年者」「変性断裂=高齢者」という前提思考が問われるケースもあります。

🔸 5. 練習問題 → 解説 → 自分の言葉で説明 というループを繰り返す

知識を「人に説明できるレベル」で身につけると、国家試験本番でも迷いません。

▶︎ 学習サイクルの例:

- 問題を解く(知識の確認)

- 解説を読んで理解を深める

- 自分の言葉で要点をメモ or 声に出す(アウトプット)

- 類題で知識を応用できるか確認

🔚 結論:国家試験で得点源にするために

- 用語・手技・病態の理解を「構造的」に整理すること

- 誤選択肢のパターンに強くなること

- 根拠のある知識を自信を持って選べるようになること

これが、国家試験で確実に得点を取るためのカギです。

コメント