「痛みって、心の持ちようで変わる気がする…」

これは、実は科学的に説明できる話なんです。1965年に提唱された『 ゲートコントロール理論 』は、「痛み=単なる刺激」ではなく、「脳で“どう感じるか”が痛みを決めている」という考え方に革命をもたらしました。

本記事では、ゲートコントロール理論の概要とともに、私自身の臨床での体験や、科学的な根拠、実際の応用例を紹介しながら、読者のみなさんと一緒に“痛みの正体”に迫っていきます!

📊 統計

- 厚生労働省の報告によると、慢性疼痛を抱える日本人は約2,300万人(人口の約20%)とされており、そのうちの多くは器質的異常がはっきりしないケースです(出典:厚生労働省 慢性の痛みに関する調査)。

- さらに、心理社会的因子が痛みに大きく影響しているという研究も増えてきています(e.g., Gatchel RJ et al., Pain Practice, 2007)。

🌎ゲートコントロール理論とは?

痛みって、どこで感じているの?

「痛み」は、日々の臨床でとてもよく遭遇する訴えです。リハビリや整形外科、内科、精神科…どの分野でも「痛み」は重要なキーワード。でも、そもそも「痛み」って、どこで感じていると思いますか?

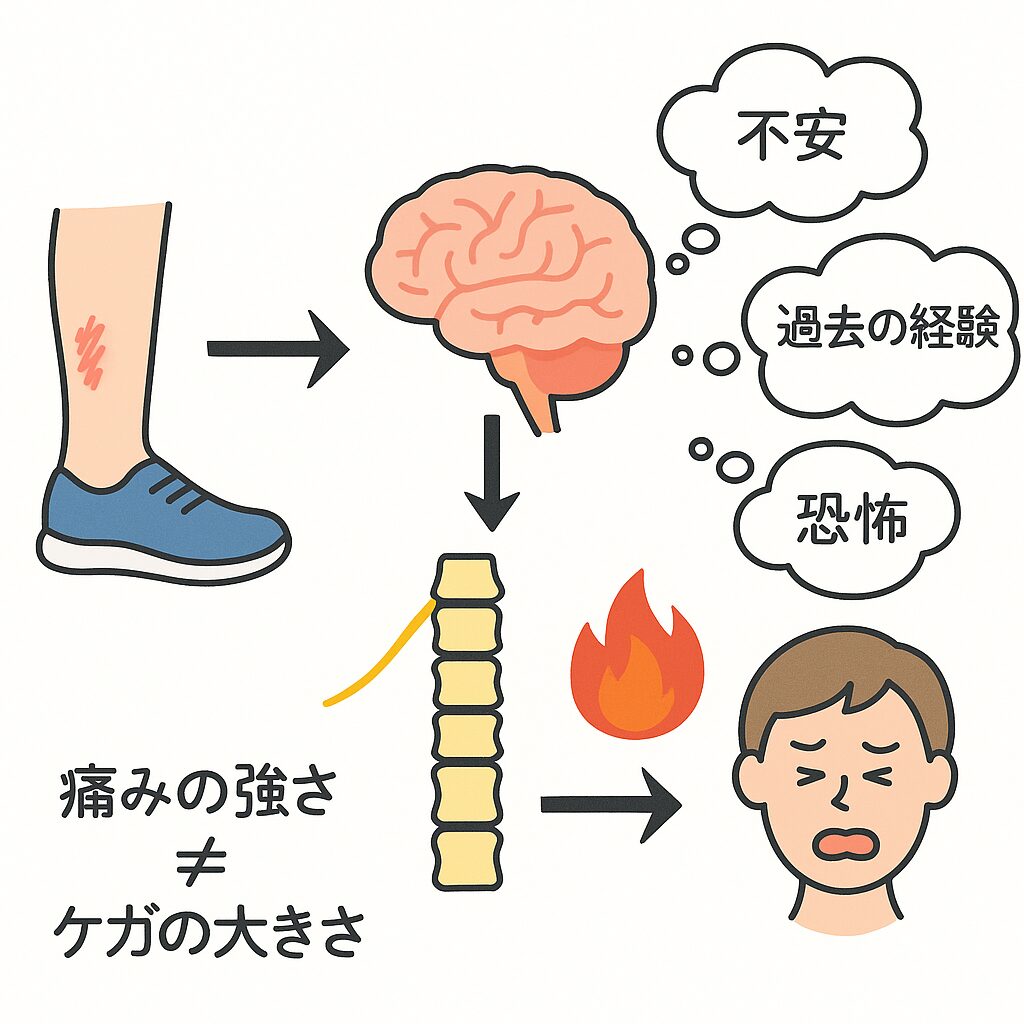

多くの人は「ケガをした場所=痛みを感じている場所」と思いがちですが、実は違います。

痛みは“脳”で感じています。

傷ついた皮膚や関節などから発せられる「痛みの信号」は、神経を通じて脊髄を経由し、最終的には脳で「これは痛い」と認識されて初めて“痛み”になります。

この「脊髄から脳に伝わる途中の仕組み」に関わってくるのが、今回のテーマである 「ゲートコントロール理論」です。

📝ゲートコントロール理論とは?

ゲートコントロール理論(Gate Control Theory)は、1965年にRonald Melzack(ロナルド・メルザック)とPatrick Wall(パトリック・ウォール)によって提唱されました。この理論は、「痛みの信号は、脊髄後角に存在する“ゲート(門)”で調節されている」という、当時としては非常に画期的な考え方です。

🧠 ポイントはここ!

- 脊髄後角には「痛み信号の通過を制御するゲート」がある

- 太い神経(Aβ線維)からの信号はゲートを閉じる

- 細い神経(C線維やAδ線維)からの信号はゲートを開ける

つまり、ゲートが開けば痛みが通過し、閉じれば痛みが抑えられるという仕組みです。これは「痛み=単に刺激が強いだけではない」という視点を私たちに与えてくれます。

🔎神経線維の種類とゲートの関係

ここで、痛みに関与する神経線維の特徴を簡単に整理してみましょう

| 線維の種類 | 太さ・伝導速度 | 役割 | ゲートへの影響 |

|---|---|---|---|

| Aβ線維 | 太くて速い | 触覚、圧覚 | ゲートを閉じる(抑制) |

| Aδ線維 | 細くて中程度 | 急性の痛み | ゲートを開く(促進) |

| C線維 | 最も細く遅い | 慢性的で鈍い痛み | ゲートを開く(促進) |

たとえば、ひじをぶつけて痛いとき、さすったら痛みがやわらぐ経験、ありませんか?

これは、さすることでAβ線維を刺激し、脊髄後角のゲートが閉じて、痛みの信号が脳に伝わりにくくなるためと考えられます。

この現象こそが、ゲートコントロール理論を日常的に感じられる一例です。

✅なぜこの理論が重要なのか?

ゲートコントロール理論が登場する前は、「痛みは刺激の強さで決まる」「身体が壊れていれば痛みを感じる」と考えられていました。ですが、実際には同じケガでも痛みの感じ方は人によって全く違いますよね?

この「個人差」や「心の状態との関係」までも説明可能にしたのが、この理論です。

また、この理論がTENS(経皮的電気神経刺激療法)や温熱療法などの物理療法の理論的基盤にもなっています。痛みをコントロールする新しい扉を開いた、まさに“ゲート”となる理論だったのです。

✅痛みはコントロールできるという希望

「痛みを感じるかどうか」は、単に外からの刺激だけではなく、脳へ届くまでのプロセスで調節されるというこの理論。

ゲートコントロール理論を理解することで、「痛み=どうしようもないもの」ではなく、「調整できる対象」としてリハビリに臨む姿勢が大きく変わります。

🧠痛みは脳で感じている?脳と心の関係

✅「痛み=ケガ」ではない時代へ

「見た目には問題ないのに、痛みが取れないんです……」

リハビリや整形外科でよく聞くこの言葉。画像検査や血液検査では異常がなくても、患者さんが強い痛みを訴える。こうした現象は、“痛みの原因=身体の損傷”という考え方だけでは説明できないのが現実です。

このようなときに重要になるのが、「痛みは脳で感じている」という視点です。

つまり、痛みは単なる“入力(侵害刺激)”ではなく、脳による“解釈”の結果として生じている感覚体験なのです。

✅脳のどこが「痛み」を感じているのか?

痛みが入力されると、脊髄→視床を経由して、さまざまな脳の領域に伝達されます。代表的なものは以下の通り

| 脳の領域 | 主な働き |

|---|---|

| 一次体性感覚野(S1) | 痛みの部位・強さの識別 |

| 前帯状皮質(ACC) | 不快感・苦しさの感情処理 |

| 扁桃体(amygdala) | 恐怖や記憶との関連づけ |

| 前頭前皮質(PFC) | 意識的な注意・痛みの予測 |

| 島皮質(insula) | 身体の状態のモニタリング(内受容感覚) |

このネットワーク全体が「ペイン・マトリクス(Pain Matrix)」と呼ばれ、単なる感覚だけでなく、感情や記憶、注意、信念なども複雑に絡み合って“痛み”を作り出していることが分かっています。

✅心理社会的因子が「痛み」を変える

同じ痛みでも、「怖い」と思ったり、「治らない」と思い込んだりすると痛みが強まることがあります。これを痛みの増悪因子(Pain Amplifiers)と呼びます。

以下のような因子が、脳の痛み処理ネットワークを過敏化させ、痛みを慢性化させる方向に働くことが知られています:

- 不安(Anxiety)

- 抑うつ(Depression)

- ストレス(Psychological stress)

- カタストロフィ(Catastrophizing:「この痛みは最悪だ」と思い込むこと)

これらは“心の状態”が“身体の痛み”を強めるメカニズムです。

特にカタストロフィは、慢性疼痛の予後予測因子としても注目されており、疼痛リハビリテーションや認知行動療法(CBT)において重点的にアプローチされています。

✅慢性痛と脳の変化:脳の“痛み回路”が過活動に

慢性痛患者の脳では、痛みに関係する部位の活動パターンそのものが変化することが、fMRI研究などから明らかになっています。

特に、以下のような所見が報告されています:

- 前帯状皮質(ACC)や島皮質の活動亢進

- 扁桃体の活動増加 → 痛みに対する恐怖の形成

- 脳内のドーパミン報酬系の抑制 →「痛みが続く」モードに切り替わる

つまり、慢性痛とは「ケガが治っていない」のではなく、“脳が痛みを記憶・強化してしまっている状態”ともいえるのです。

✅「脳で感じる痛み」へのリハビリのヒント

このように、「痛み=脳の認識の産物」と捉えることで、リハビリでも“脳に働きかける介入”が重要になります。以下のようなアプローチが推奨されます:

- 教育的アプローチ(Pain Neuroscience Education)

→「痛みの仕組み」を理解してもらうことで、不安や恐怖を減らす - 注意転換・イメージトレーニング

→ 前頭前皮質を活性化し、痛み感受性を下げる - マインドフルネスや認知行動療法(CBT)との併用

→ 痛みに対する思考・感情のパターンをリフレームする

これらはすべて「脳を再教育する」手法。身体だけでなく、脳も“リハビリ”が必要なのです。

✅痛みを「脳から考える」視点を持とう

- 痛みは脳で感じる主観的な体験であり、単なる組織損傷では説明できない

- 脳の痛みネットワーク(ペイン・マトリクス)には、感情や記憶も関与

- 慢性痛では脳の過活動や神経可塑性の変化が起こる

- 「痛みは脳で変わる」ことを前提に、リハビリの説明や介入を工夫しよう

📝臨床応用 ─ リハビリにおけるゲートコントロール理論の活用

✅「ゲートを閉じる」ってどういうこと?

ゲートコントロール理論とは、1965年にMelzackとWallが提唱したもので、痛みの伝導は脊髄後角にある“ゲート”によって調整されているというものです。

この“ゲート”は交通信号のような役割を果たし、痛みの信号が脳に伝わるかどうかをコントロールしています。

▼ ゲートコントロール理論の基礎

- 太い神経線維(Aβ線維)からの触圧覚刺激がゲートを閉じる方向に作用

- 細い神経線維(C線維・Aδ線維)からの侵害刺激がゲートを開く方向に作用

- 脳からの下行性抑制系(心理的・注意的要因)もゲートの開閉に関与

この理論に基づいて、リハビリでは“痛みのゲートを閉じる”ような刺激や環境、言葉がけが重視されます。

✅リハビリ場面での具体的応用例

✅ 1. 触圧刺激やストレッチによるゲート閉鎖

「痛い場所をさすって楽になる」という経験は、Aβ線維を刺激してゲートを閉じていると考えられます。

- 軽擦(エフルラージュ)

- 振動刺激(TENSなど)

- 関節モビライゼーション

- ゆっくりとしたストレッチ

これらは痛みを“和らげる”だけでなく、痛みに対する恐怖を軽減する点でも重要です。

✅ 2. TENS(経皮的電気刺激療法)

TENSはゲートコントロール理論のもっとも代表的な臨床応用のひとつ。Aβ線維を刺激することで、脊髄レベルでの痛覚信号の伝達をブロックします。

📘 研究例:

Sluka & Walsh (2003) によるレビューでは、TENSによる鎮痛効果はゲートコントロール理論とエンドルフィン放出の二重機構に基づいていると述べられています。

電気療法って具体的にどんなもの?別記事🫱『TENS(経皮的電気刺激療法)とは?痛みに効く理由と使い方|効果とエビデンスをやさしく解説』で解説🚶

✅ 3. 注意転換・認知行動療法との併用

脳は常に多くの刺激を処理しており、「痛みに注意を向けていると痛みが強く感じられる」傾向があります。

ゲートコントロール理論では、注意や感情もゲートの開閉に影響するとされているため、

- 楽しい会話や音楽

- 治療者との安心感のあるコミュニケーション

- 自己効力感を高める運動指導

などが、「脳のゲート」を閉じる間接的アプローチとして有効です。

✅臨床でよくある誤解とその対処

| 誤解の例 | 正しい理解 |

|---|---|

| 「マッサージで一時的に痛みが軽減しても意味がない」 | 一時的でも痛みの記憶にポジティブな経験を上書きする効果がある |

| 「痛みは動かして慣れるしかない」 | 無理な動作はゲートを開ける方向に働く可能性があるため段階的負荷が重要 |

| 「患者は痛みに弱すぎる」 | 心理社会的因子やゲート開放要因を理解し、共感的に接する必要がある |

✅ケース紹介:肩の痛みに対するゲート理論的アプローチ

症例:60代女性、肩関節周囲炎

- 夜間痛で睡眠困難

- AROM制限+強い恐怖回避思考

- モビライゼーションや軽擦刺激により「じわーっと温かくなって気持ちがいい」と報告

- 徐々に可動域改善、睡眠状態も回復

この症例では、Aβ線維刺激によるゲート閉鎖+心理的安心感の醸成が効果的に働いたと推察されます。

肩関節周囲炎の症状やリハビリについて詳しく知りたい💡別記事🫱『【肩関節周囲炎とは?】症状・治療・リハビリまで徹底解説!』で詳しく解説🚶

✅国家試験対策の観点からチェック!

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| ゲートコントロール理論の提唱者 | MelzackとWall(1965年) |

| TENSの鎮痛メカニズム | Aβ線維刺激によるゲート閉鎖+内因性オピオイド系の活性化 |

| 痛覚情報の脊髄への入力経路 | C線維(遅い、持続痛)とAδ線維(鋭い、局所的な痛み) |

| ゲート閉鎖を促進する刺激 | 触圧刺激・振動刺激・温熱刺激など |

| ゲートを開く心理的要因 | 不安・恐怖・怒り・ストレス・痛みへの過度の注意 |

これらは国試でも繰り返し問われる定番テーマです!

📚ゲートコントロール理論の限界と現代の展開

✅ ゲートコントロール理論の“功績”と“限界”

ゲートコントロール理論(Melzack & Wall, 1965)は、それまで「痛み=組織損傷の直接反応」と考えられていた時代に、「神経系が痛みを調整する」という革命的な視点をもたらしました。

しかし、時代とともに痛みに関する知見が深まり、次のような“限界”が指摘されています。

✅ ゲートコントロール理論の限界点

| 限界点 | 説明 |

|---|---|

| 慢性疼痛の説明が不十分 | 画像や検査で異常が見られない慢性疼痛に対して、ゲート理論では説明がつきにくい。 |

| 感情・記憶・認知の影響を過小評価 | 不安や恐怖、過去の痛み体験が痛みを強くする現象(恐怖回避モデル)などが含まれていない。 |

| 中枢性感作の概念がない | 慢性痛では脊髄や脳レベルでの“痛みの増幅”が生じているが、これはゲート理論には含まれない。 |

つまり、“生体の痛みシステムはもっと複雑で、脳が主役”という流れに移ってきているのです。

✅ 現代の痛み理論:進化した“脳中心”モデル

✅ 1. ニューロマトリックス理論(1999, Melzack)

ゲート理論の発展版ともいえる理論で、痛みは「脳の神経ネットワーク(ニューロマトリックス)」によって作り出される感覚・感情・意味づけの集合体だと考えます。

- 痛みは単なる侵害刺激の反応ではなく、脳内の“出力”である

- 経験・記憶・感情・遺伝・文化なども痛みに影響する

- 幻肢痛のような身体に損傷がないのに感じる痛みも説明可能

👉 痛み=脳の出力であり、「入力≠出力」であるというのが最大の特徴です。

ニューロマトリックス理論って何?別記事🫱『ニューロマトリックス理論 とは?慢性痛の脳科学メカニズムをやさしく解説』で詳しく解説🚶

✅ 2. 中枢性感作(Central Sensitization)

慢性痛でよく見られる「ちょっと触れただけで痛い」「検査では異常なしなのに激しい痛みが続く」といった症状は、脳や脊髄レベルで痛み信号が“増幅”されている状態です。

- 脊髄後角の興奮性上昇(=ゲート機構の過活動)

- 海馬・扁桃体など、感情や記憶と関連した脳領域の関与

- 一種の「脳の学習効果」で痛みが習慣化している

📘 参考:Woolf CJ (2011). Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain.

✅ 臨床での注意点:慢性痛=脳の学習?

- 「レントゲンでは異常なし。でも痛い」→ 患者が嘘をついているわけではない!

- 「気にしすぎだよ」といった発言は痛みの増悪因子になりうる

- むしろ脳が“痛みを覚えてしまった状態”である可能性を考えるべきです

これは痛みの“生物心理社会モデル(Bio-Psycho-Social Model)”とも呼ばれ、

🟢 身体的な構造の問題

🟡 理的なストレスや注意の向き方

🟣 社会的なサポートや環境の問題

などが複雑に絡み合って“痛み”として表現されているという立場です。

✅ じゃあ、ゲートコントロール理論はもう古いの?

そうではありません。

ゲートコントロール理論は「痛みはコントロール可能である」という考えを医療にもたらしました。

そして現代でも、以下のような場面では非常に有効です。

| 活用される場面 | 理由 |

|---|---|

| 急性痛のマネジメント | Aβ線維刺激によるゲート閉鎖の効果が得られやすい |

| 心理的アプローチの導入 | 「痛みに注意を向けすぎると悪化する」といった教育に応用可能 |

| 慢性痛の第一歩としての説明 | 複雑な理論よりも、視覚的・感覚的に伝えやすい |

🗣️ たとえば…

「痛みの信号が“脳のゲート”を通って届くんです。

だから、やさしい刺激や安心感で“ゲートを閉じる”ことができるんですよ」

という説明は、患者さんの理解や希望につながりやすいのです。

🧠 痛みは「脳とこころの現象」

- ゲートコントロール理論は「痛みは神経でコントロールできる」と示した先駆的理論

- しかし、慢性痛や感情の関与などは説明が不十分

- 現代は「脳の出力」として痛みを捉えるニューロマトリックス理論や中枢性感作が主流に

- とはいえ、ゲート理論はリハビリ現場で患者教育や急性期アプローチに有効

💡リハビリ職がゲート理論から学ぶべきこと

✅ リハビリ職にとっての“ゲートコントロール理論”

ゲートコントロール理論は、「痛み=組織の損傷」だけでなく、“脳と神経が痛みを調節している”という視点を教えてくれます。

これって、私たちリハ職にとって、実はすごく大事なヒントなんですよね。

✅ たとえば、こんなときに役立ちます

✅「どうしてマッサージすると痛みが和らぐんですか?」

→ 「触ったことで“痛みのゲート”が閉じて、痛みの信号が通りにくくなったんですよ」

🔸こう説明することで、患者さんの“安心感”にもつながります。

✅「少し動かしたほうが楽になるのはどうして?」

→ 「筋肉や関節を動かすことで“快刺激”が入り、痛みのゲートが閉じるんです」

🔸この説明があると、リハビリへのモチベーションが高まりやすいです。

✅「電気治療って効くの?」

→「皮膚の表面に刺激を与えて、“痛みの信号をブロック”してくれる効果があるんですよ」

🔸TENS(経皮的電気刺激)=ゲート理論の実践版です!

✅「ゲート=開閉可能」だから希望が持てる

患者さんにとって、痛みはときに不安の源になります。

でも、

「痛みのゲートは開いたり閉じたりするんです」

「だから、“今より良くなる可能性”があるんですよ」

と伝えるだけで、気持ちが軽くなったり、前向きになれたりします。

✅ リハ職にとっての最大の学びは?

それは、

🌱「痛みは変わるものだ」と伝えられる力。

- 触れ方や声かけひとつで、ゲートを閉じる手助けができる

- 運動やストレッチで、快の刺激を与えられる

- 安心感や信頼関係も、立派な鎮痛効果

つまり、リハビリ職の関わりそのものが“痛みを軽くする力”を持っているということです。

✏️ ポイント

- 痛みは「感じ方」「意味づけ」で変わる

- リハビリの刺激は“ゲートを閉じるチャンス”になる

- ゲート理論を知ると「患者に寄り添う力」が高まる

🧘♀️「触れる・動かす・安心させる」

…それだけでも、私たちは立派に“痛みにアプローチしている”のです。

📚国家試験対策:ゲートコントロール理論の出題ポイント

✅ よく出る!基本知識3つ

- 提唱者は?

→ Melzack(メルザック) & Wall(ウォール)|1965年 - ゲートの場所は?

→ 脊髄後角(主に膠様質=第Ⅱ層) - どんな刺激がゲートを閉じる?

→ 太いAβ線維(触覚や圧覚)など“快刺激”

✅ 過去問によくあるパターン

| 出題例 | 正答 |

|---|---|

| 「痛みの伝導路を抑制する機構の一つで、脊髄レベルで痛覚情報の入力が調整される理論を何というか」 | ゲートコントロール理論 |

| 「皮膚に触れるなどの刺激で痛みが軽減される現象の背景理論はどれか」 | ゲートコントロール理論 |

| 「ゲートコントロール理論において、痛覚の伝達を抑制する神経線維はどれか」 | Aβ線維 |

✅ 語呂で覚える!(おすすめ)

🧠「ゲートを閉める“アベさん”」

- アベ(Aβ線維)=痛みをブロック

- 「細いC線維(痛覚)」はゲートを開ける方!

✅ 国家試験での狙われポイントまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 提唱者 | Melzack & Wall(1965) |

| 関与部位 | 脊髄後角(膠様質) |

| 関与線維 | Aβ線維(触圧覚)vs C線維(痛覚) |

| 臨床応用 | マッサージ・TENS・触覚刺激による鎮痛など |

✍️ワンポイントアドバイス

国試では、“理論そのもの”よりも「どういう仕組みか」「どの線維が関与するか」が問われることが多いです。

表で整理して、言葉とイメージを一致させて覚えるのがコツ!

📚おすすめ書籍

- 『痛みの考えかた しくみ・何を・どう効かす』(丸山 一男、南江堂)

💡まとめ:痛みに向き合う新しい視点を

痛みは、「ケガをしたら痛む」「炎症があるから痛い」といった単純な現象ではないことが、ゲートコントロール理論を通して見えてきました。

この理論が示すのは、

🔸 「痛み」は神経系によってコントロールされる

🔸 「こころ」や「環境」も、痛みの強さに影響する

という、新しい視点です。

🧠「痛み=生物+心理+社会」の時代へ

現在の痛みに関する考え方の主流は、「生物心理社会モデル(bio-psycho-social model)」です。

ゲート理論はその橋渡し的な理論とも言えます。

- 単なる炎症や神経伝達だけでなく、

- 「不安」「恐怖」「孤独」「ストレス」もゲートを開ける要因となる

だからこそ、私たちリハビリ職ができることは多いのです。

💡触れる、話す、動かす…それだけで価値がある

ゲート理論を知っていることで、

- 「この痛み、変わるかもしれない」

- 「この人の声がけ、なんか安心できる」

- 「やってみようかな」

そう思える“きっかけ”を患者さんに与えられるようになります。

💬「リハビリって、ただの運動じゃないんですね」

…そんな言葉が聞けたら、嬉しいですよね。

📝さいごに

痛みは「変えられるもの」。

そして、それに関われる力がリハ職にはある。

ゲートコントロール理論は、その背中をそっと押してくれる“理論という名の味方”です。

ぜひ、臨床や国試でこの考え方を活かしてみてくださいね。

コメント