腰痛や関節痛、神経の痛みに「電気治療」ってよく聞くけど、実際にどんな仕組みで効いてるんだろう?

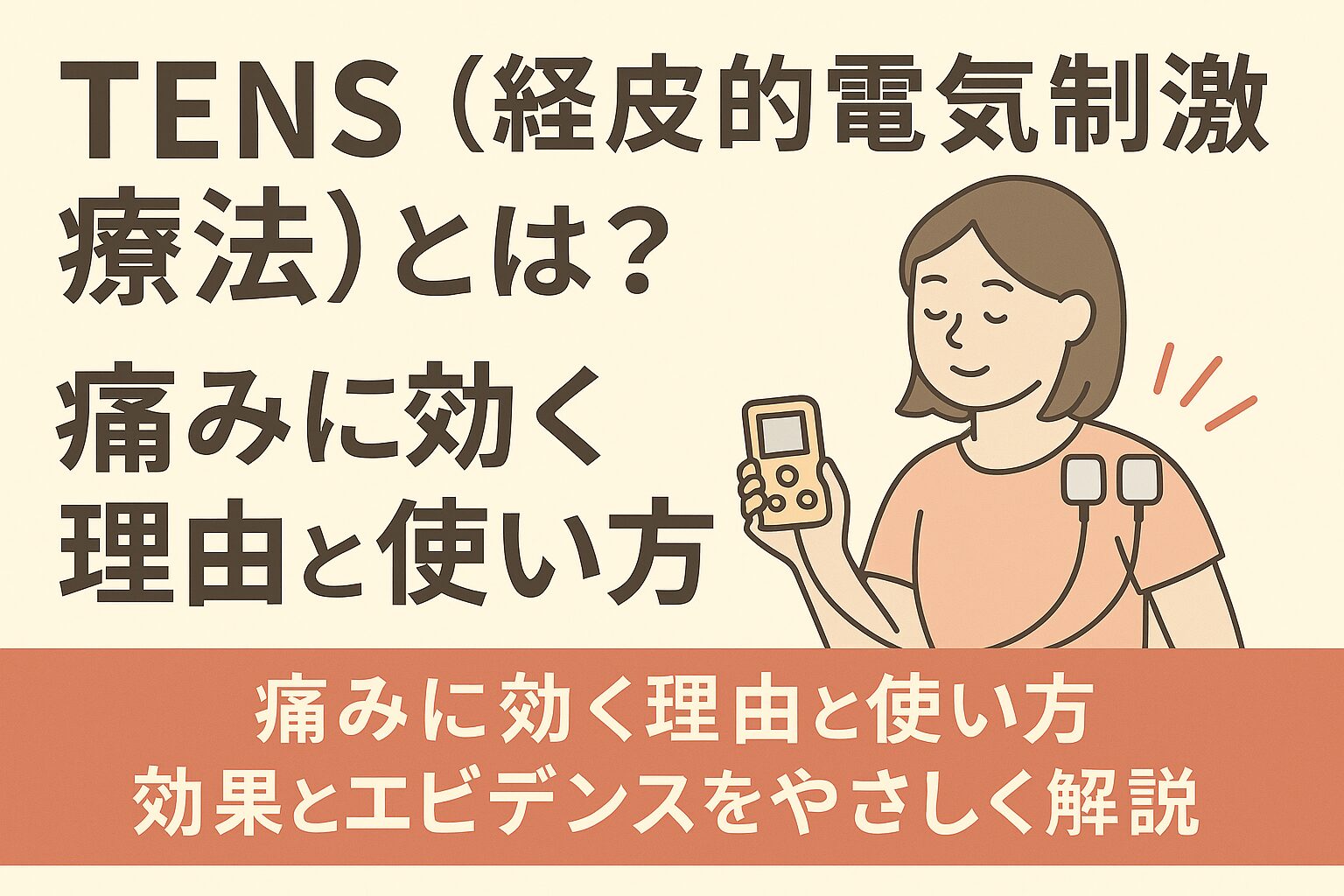

その代表格が TENS(経皮的電気刺激療法) 。リハビリ室やクリニック、自宅用機器でもよく使われる治療法です。

今回は、TENSの しくみ・効果・科学的根拠について、医療職や学生の方向けにやさしく・しっかり解説します!

📊統計・エビデンス(簡潔に紹介)

- 世界的な普及

TENSは世界中で使用されており、慢性疼痛患者のおよそ30%以上が何らかの形で使用した経験があると報告されています(Johnson, 2007)。 - 科学的評価

Cochraneレビューでは、TENSが慢性腰痛、変形性関節症、神経障害性疼痛などにおいて有効性が示唆されるとされています(Walsh et al., 2009)。

💡 TENS(経皮的電気刺激療法)とは?

TENS(テンス)とは、Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation の略で、日本語では「経皮的電気神経刺激療法」と訳されます。

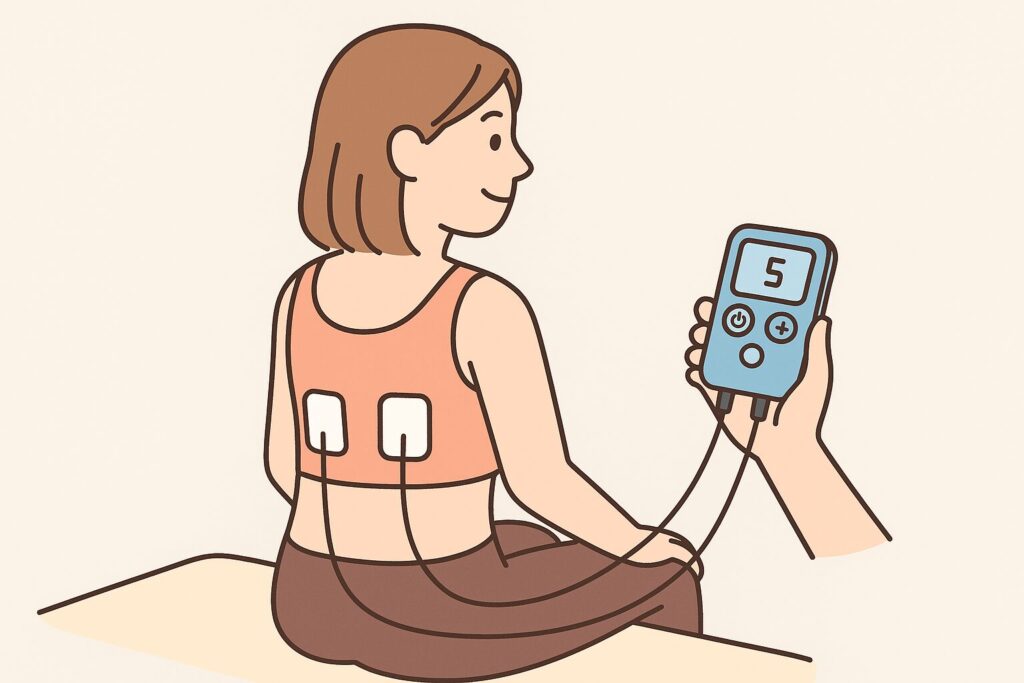

この治療法は、皮膚の上に貼った電極パッドを通じて、神経に対して微弱な電気刺激を加えることで痛みを緩和するというもの。薬を使わず、皮膚を切ることもないため、「非侵襲的(ひしんしゅうてき)」な疼痛緩和手段として非常に広く用いられています。

✅TENSの目的は「痛みの緩和」

TENSの主な目的は、痛み(疼痛)を一時的に軽減することです。特に以下のような場面で活用されることが多いです。

- 慢性腰痛や神経痛など、慢性的な痛み

- 捻挫や手術後などの急性痛

- 高齢者の変形性関節症

- リハビリ中の可動域訓練時の痛み緩和

多くの理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が臨床で導入しており、整形外科・神経内科・ペインクリニック・整骨院など、幅広い医療現場でも活用されています。

✅医療用TENSと家庭用TENSの違い

TENS機器には大きく分けて2つの種類があります。

| 種類 | 特徴 | 使用場所 |

|---|---|---|

| 医療用TENS | 周波数や出力の細かい調整が可能。医療者が評価しながら使用。 | 病院・リハビリ室・整骨院 |

| 家庭用TENS | 操作がシンプルで安全設計。一定のモードのみ搭載。 | 自宅(市販機器・保険外レンタル) |

近年では、家庭用のTENS機器も市販されており、家電量販店やネット通販で手軽に購入できるようになりました。「低周波治療器」や「EMSと併用型」などの製品名で販売されていることもあります。

✅似ているようで違う「TENS」と「EMS」

TENSと混同されやすいのが、EMS(Electrical Muscle Stimulation)です。

| 比較項目 | TENS | EMS |

|---|---|---|

| 目的 | 痛みの緩和(鎮痛) | 筋肉を動かす(筋力トレーニング) |

| 作用する対象 | 感覚神経 | 運動神経・筋肉 |

| 使用感 | チクチク、ピリピリ | 筋肉が動く感覚(ピクピク) |

| 主な使用場面 | 腰痛、肩痛、神経痛など | 筋萎縮予防、運動療法、在宅リハなど |

つまり、TENSは「痛みを抑えるために神経に働きかける」治療法であり、EMSは「筋肉を動かす」ための手段。

この違いを理解した上で使うことが、リハビリや家庭でのセルフケアにおいてとても重要です。

✅TENSは“補助療法”としての役割が大きい

TENS単独で根本治療を目指すというよりは、「他の治療法と組み合わせて使う補助的な方法」として活躍します。たとえば、

- リハビリ運動前にTENSで痛みを軽減し、動作の負担を減らす

- 鍼灸治療やマッサージと併用して痛みの閾値を下げる

- 長期の神経痛に悩む方にQOL向上の一手段として取り入れる

といったように、“痛みの感じ方”をコントロールするためのサポートとして、多くの医療従事者に評価されています。

💡 TENSの仕組み|どうして痛みがやわらぐの?

「ただ電気を流すだけで、なんで痛みがやわらぐの?」

そんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

TENSが効果を発揮するのは、私たちの体がもともと持っている“痛みをコントロールするシステム”をうまく利用しているからです。

ここでは、TENSの鎮痛メカニズムを代表的な2つの理論からご紹介します。

✅ ゲートコントロール理論(Gate Control Theory)

1965年にMelzackとWallによって提唱されたこの理論は、痛みの伝わり方に“ゲート(門)”があるという考え方です。

ざっくり言うと…

- 痛みの情報(C線維など)が脊髄後角を通って脳に伝わる

- その途中に「ゲート」のような仕組みがあり、触覚や圧刺激(Aβ線維)によってそのゲートを“閉じる”ことができる

- TENSは皮膚に心地よい電気刺激を与えてAβ線維を活性化し、その結果、痛みの情報の通過をブロックする

というメカニズムです。

📖 参考文献:

Melzack R, Wall PD. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science. 150(3699):971–979.

→ TENSの開発の理論的基盤となった名論文です。

ゲートコントロール理論て何?別記事🫱『痛みの感じ方は脳が決めている?ゲートコントロール理論でわかる「痛みの不思議」』で詳しく解説🚶

✅ 内因性オピオイドの活性化

TENSのもうひとつの作用として、「体内麻薬」とも呼ばれる内因性オピオイド(エンドルフィン、エンケファリンなど)の分泌を促すことが報告されています。

ポイントは“刺激の周波数”

- 低周波(2〜4Hz)のTENSは、内因性オピオイドの生成を促進

- 特にモルヒネ様作用をもつβ-エンドルフィンが血中に増えることが確認されています

- 中脳・視床・脊髄レベルでの痛みの抑制経路が活性化される

このしくみは、“痛みの感じ方そのもの”を脳レベルで下げるという、ゲートコントロール理論とは異なるアプローチです。

📖 参考文献:

Han JS. (2003). Acupuncture: neuropeptide release produced by electrical stimulation of different frequencies. Trends in Neurosciences, 26(1):17–22.

✅ TENSの周波数と強度の違いによる効果の違い

TENSは機器によって「モード」や「周波数」が設定できますが、それぞれに意味があります。

| 周波数 | 効果 | 用途 |

|---|---|---|

| 低周波(2〜10Hz) | 内因性オピオイド系の活性化(長期的な鎮痛) | 慢性疼痛、神経痛 |

| 高周波(80〜100Hz) | ゲートコントロール理論による即時的な鎮痛 | 急性痛、可動域訓練前 |

| バースト(burst)モード | 低周波と高周波の組み合わせ | 両方の効果をねらうとき |

つまり、「TENSは設定次第で、さまざまな痛みに対応できる柔軟な治療法」なんですね。

✅ 実際の体感は?どんな刺激?

よく患者さんに「チクチクしますか?」「ピリピリして気持ちいいです」などの感想をいただきます。

痛みを感じない程度に調整することがポイントで、心地よい感覚(comfortable paresthesia)を目安にします。

刺激が強すぎると、皮膚の痛みや筋収縮を引き起こすことがあるため、医療者による調整や指導が大切です。

このように、TENSは神経学的にも科学的にも、しっかりと裏付けられた鎮痛メカニズムをもっているのが特徴です。

次の章では、実際にTENSが使われる症状や疾患、対象者について見ていきましょう!

💡 どんな症状・疾患に使われるの?

TENSは「痛みを軽くする」ことを目的とした治療法なので、適応となる症状や疾患はかなり幅広いです。

ここでは、臨床現場や文献においてよく見られる代表的な5つの適応疾患・ケースを紹介します。

✅ 慢性腰痛

最もポピュラーな適応といえば、慢性腰痛。特に運動時痛や安静時にもジクジク痛むタイプの腰痛にTENSが活用されています。

📖 参考文献:

Dubinsky RM, Miyasaki J. (2010). Assessment: efficacy of transcutaneous electric nerve stimulation in the treatment of pain in neurologic disorders. Neurology, 74(2), 173–176.

→ 慢性腰痛に対するTENSの使用が「可能な治療オプション」として推奨されている。

TENSを腰部に当てることで腰背部筋の緊張をやわらげ、動作時の痛みを軽減できます。ストレッチや体幹筋トレーニング前に使用することで、リハビリ効果を高める狙いも。

腰痛にはどんな種類があるの?別記事🫱『腰痛の種類と治療法まとめ|筋性・骨性・神経性の違いと保存療法・手術・リハビリまで解説』で詳しく解説🚶

✅ 坐骨神経痛・帯状疱疹後神経痛などの「神経障害性疼痛」

神経そのものが損傷・圧迫されて起こる「神経障害性疼痛(Neuropathic Pain)」にもTENSは使用されます。

とくに以下のケースで効果が報告されています:

- 坐骨神経痛(椎間板ヘルニアなど)

- 帯状疱疹後神経痛(PHN)

- 糖尿病性末梢神経障害

📖 参考文献:

Johnson M, Martinson M. (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2):157–165.

→ 神経障害性疼痛に対するTENSは、有効性のエビデンスがあると報告。

神経痛の場合、低周波モードでオピオイド系の活性化をねらうと効果が得られやすいとされています。

坐骨神経痛ってどんな症状?別記事🫱『「坐骨神経痛とは?原因・治療・リハビリのすべてを医療従事者向けにわかりやすく解説」』で詳しく解説🚶

✅ 変形性関節症(膝OA・股関節OA)

高齢者に多い変形性膝関節症(Knee OA)の痛みにも、TENSは頻繁に使用されます。

痛みにより膝の可動域が制限されたり、筋力低下が進行する前に、TENSで痛みを軽くして動けるようにすることが重要です。

📖 参考文献:

Cherian JJ, et al. (2015). The use of TENS in the treatment of osteoarthritis knee pain: a meta-analysis. J Arthroplasty, 30(2):225–232.

変形性膝関節症の症状や治療について詳しく知りたい🦵別記事🫱『変形性膝関節症|若手医療従事者のための完全ガイド【手術・リハ・国家試験対策も】』で解説🚶

✅ 肩関節周囲炎・五十肩

夜間痛・運動時痛が強く、関節可動域が制限される五十肩(肩関節周囲炎)の治療でも、TENSはよく用いられます。

- TENS+温熱療法+運動療法での相乗効果が臨床的に期待される

- ストレッチ前に使って痛みの閾値を下げることで、ROM訓練をスムーズに実施できる

肩関節周囲炎てどういう状態?別記事🫱『【肩関節周囲炎とは?】症状・治療・リハビリまで徹底解説!』で詳しく解説🚶

✅ 手術後の疼痛管理

術後の疼痛管理でもTENSの効果は注目されています。

特に人工関節置換術(TKA・THA)や脊椎手術後において、

- 鎮痛薬の使用量を減らせる

- 早期離床・早期リハビリに貢献する

という報告もあります。

📖 参考文献:

Rakel BA, et al. (2014). Perioperative transcutaneous electrical nerve stimulation: a randomized, controlled trial for the prevention of postoperative pain and opioid use. Pain, 155(4):764–772.

人工関節置換術の適応やリハビリは?別記事で解説🚶

🔍 まとめ:TENSはこんな人にオススメ

| 症状・疾患 | TENSの効果 |

|---|---|

| 慢性腰痛 | 筋緊張の緩和、動作時の痛み軽減 |

| 坐骨神経痛 | 神経刺激による鎮痛、神経障害の補助 |

| 膝のOA | 歩行時痛や可動域制限を和らげる |

| 五十肩 | ストレッチ前の準備に、夜間痛軽減 |

| 術後の痛み | 鎮痛薬の補助、早期リハビリ促進 |

TENSは、「痛みで動けない」「怖くてトレーニングに踏み出せない」といったケースで、リハビリの入り口をひらく心強いツールになることが多いです。

📚 エビデンス紹介|論文・ガイドラインより

TENS(経皮的電気刺激療法)は「なんとなく効く」治療ではなく、科学的根拠に基づいて効果が検証されている物理療法の一つです。ここでは、国内外の信頼できる文献から、TENSの有効性を示す研究をいくつか紹介します。

📘1. Cochraneレビュー|慢性疼痛に対するTENSの効果

文献:

→ Walsh DM, et al. (2009). Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD003222.

要点:

- 世界的に信頼されている「コクラン共同計画(Cochrane)」によるレビュー

- 慢性痛(特に神経障害性疼痛や筋骨格系疼痛)において、TENSはプラセボよりも有効な可能性がある

- 症状や周波数の設定によって効果にばらつきがあり、個別評価が重要

コメント:

Cochraneレビューで肯定的に評価されているというのは、TENSのエビデンスレベルが比較的高いという裏付けです。

📘2. BMJ(英国医学雑誌)|臨床現場での使用実態と推奨

文献:

→ Johnson MI. (2007). Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). BMJ. 2007;334(7589):87–90.

要点:

- TENSは慢性腰痛、変形性関節症、神経痛など幅広く使用されている

- 安全性が高く、副作用がほとんどない点が評価されている

- 自宅でのセルフマネジメントツールとしても推奨可能と記載

コメント:

患者さん自身の生活の中でもTENSを取り入れやすい、という臨床的な実用性にも言及しています。

📘3. 日本理学療法学会誌|国内の実践と課題

文献:

→ 伊藤広樹, 中村尚人. (2017). 慢性疼痛に対するTENSの使用実態と有効性. 理学療法学, 44(5):420–425.

要点:

- 慢性疼痛(特に腰痛・肩痛・神経痛)に対して、日本の理学療法士がTENSを積極的に活用

- ただし、使用法の標準化や教育の必要性が指摘されている

- 実際の患者からは「痛みが和らいだ」という体感的な評価も多数

コメント:

日本の臨床現場でも、TENSは「リスクが少なく、再現性のある鎮痛手段」として活用されていることがわかります。

📘4. 米国疼痛学会(APS)・理学療法ガイドライン

文献:

→ American Physical Therapy Association. Clinical Practice Guidelines for Chronic Pain Management. 2019.

要点:

- 慢性腰痛に対して、補助療法としてTENSを選択肢に含めることが推奨されている

- 薬物療法・運動療法と併用することで効果が高まる可能性がある

- 長期使用における副作用や依存性が少ない点を評価

✅エビデンスが支えるTENSの信頼性

TENSは、数多くの臨床研究・メタアナリシス・ガイドラインによってその効果が支持されています。特に、

- 慢性痛や神経痛の補助療法

- 薬以外の選択肢(非薬物療法)

- 副作用の少なさと安全性

という点で、科学的根拠に裏付けられた治療手段であることが明らかになっています。

⚠️ 使用上の注意点と禁忌事項

TENSは副作用が少なく、安全性の高い治療法ですが、使い方を誤ると効果が出なかったり、逆にリスクが生じたりすることもあります。

ここでは、TENS使用時に気をつけるべきポイントと、禁忌となるケースを解説します。

✅使用上の注意点

① 刺激の強さは「心地よいレベル」で

TENSの電気刺激は、「チクチク・ピリピリするけど痛くないレベル」が適切です。

刺激が強すぎると、以下のリスクが出てきます

- 筋収縮による不快感(TENSなのにEMS的な収縮になる)

- 表皮の痛みやヒリヒリ感

- 電極部の発赤・かぶれ

🔍 目安:「ちょっと物足りないかな?」くらいがちょうどいいです。出力を上げすぎないことが継続のコツです。

② 電極パッドの貼付位置に注意

- 骨の突起部位や関節の動きやすい部位に貼ると、剥がれやすく刺激が不安定

- 脊椎付近(腰・背中)や痛みのある部位周囲に電極を配置するのが基本

- 必ず清潔な肌に貼る(汗や皮脂はかぶれの原因に)

📌 医療従事者の指導下であれば、皮膚感覚の残存確認を必ず行うようにします。

③ 使用時間と頻度は適切に

- 1回の使用は20〜30分が一般的

- 1日2〜3回までを上限に

- 長時間の連続使用や、1日の頻回使用は皮膚への負担になることがあります

❌使用が禁忌となるケース

TENSは誰でも安全に使えるわけではありません。以下のケースでは使用を避けるべきです。

| 禁忌対象 | 理由・リスク |

|---|---|

| 心臓ペースメーカー・除細動器を使用している人 | 電気刺激が機器の誤作動を引き起こす危険がある |

| 妊娠中の腹部や腰部への使用 | 子宮収縮を促すリスクがある(※産痛緩和目的での特別使用を除く) |

| 皮膚病変部(傷・炎症・湿疹・感染部位) | 刺激が強く感じられ、悪化する可能性 |

| てんかんの既往がある方(特に頭部刺激) | 発作の誘発リスクが報告されている |

| 感覚障害が著しい部位 | 過剰刺激や火傷などの危険性を感知できない |

✔医療機関での使用と家庭用TENSの違いに注意

- 医療機関では評価・部位選定・刺激調整が医療者によって実施されます

- 家庭用TENSでは、安全設計が施されていますが、自己判断で使用しないことが大前提です

- 違和感・発疹・しびれ感などの症状が出た場合は、すぐに使用を中止し、専門家に相談を

📌TENS使用のポイント

- 適切な刺激強度(心地よいレベル)

- 清潔な肌・正しい電極配置

- 1回20〜30分、1日2〜3回まで

- 禁忌対象者には絶対に使用しない

- 異常を感じたらすぐ中止+相談

TENSの効果を最大限に引き出すためにも、「安全な使い方」をしっかり守ることが大切です。

🚶 想定ケース|TENSの現場での使われ方

TENSは理論的なメカニズムももちろん大切ですが、実際の臨床現場でどう使われ、どんな反応があるのかはもっと気になるところですよね。

ここでは、TENSが「どう効いたか」「どう使われているか」を想定ケースに沿ってご紹介します。

🩺 想定ケース1:五十肩の可動域制限にTENS+ROM訓練

ある60代の女性患者さんは、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)で通院。

可動域訓練の前に肩前面(大胸筋部や三角筋前部)にTENSを10分間行った後、ストレッチをすると「さっきより動かしやすい!」と笑顔に。

これは、TENSのゲートコントロール効果で痛みが緩和されたことによって、脳の“痛み回避反応”が軽減したと考えられます。

👣 想定ケース2:変形性膝関節症(膝OA)での歩行痛へのアプローチ

この方は、階段の昇降や起立時に膝痛が強い方。

TENSを膝蓋骨の周囲に10分実施した後、「痛みが少し和らいでスムーズに立てた」との訴え。

その後、立ち上がり動作やスクワット指導がしやすくなったことで、運動療法の進行がスムーズに。

🧠 想定ケース3:脳卒中後の肩手症候群に対する使用

脳卒中後の肩手症候群(CRPSに類似)では、肩関節の激しい痛みによって、上肢のリハビリが進まないことがあります。

このケースでは、非麻痺側の肩周囲にTENSを使用し、刺激による痛みの閾値変化を確認。結果として、患者が自発的に手を動かそうとする意欲が上がった。

🏠 想定ケース4:家庭用TENS機器でのセルフケア

市販の低周波治療器を使用している男性。医師と理学療法士の指導を受けて使い方を学び、使用前後で痛みの程度を記録しているとのこと。

「薬を飲む頻度が減った」「夜も眠りやすくなった」と、生活の質が向上した実感を得ている。

📝 実感のポイントまとめ

| 使用場面 | 実感されやすい効果 | 備考 |

|---|---|---|

| 肩や膝の関節痛 | 動作時痛の軽減、可動域向上 | リハビリ前に使うと効果的 |

| 神経痛(坐骨神経痛など) | ジクジク・ズキズキした痛みが和らぐ | 低周波でオピオイド系活性化 |

| 家庭用TENS | 日常生活のセルフケアとして好評 | 指導のもとで安全に使用を |

✅ TENSは“きっかけを与える”治療

TENSは単に「痛みを取る」だけではなく、

- 動けない → 動けるかも?

- 怖い → 試してみようかな?

- やる気が出ない → リハビリしてみよう

というように、患者さんの“心と体を動かすきっかけ”になることが多いです。

その意味で、TENSは補助療法以上の価値を持つ治療法とも言えるでしょう。

❓Q&A|TENSについてよくある質問

Q1. TENSは毎日使ってもいいの?

A. はい、使い方を守れば毎日の使用も可能です。

1日2〜3回までを目安に、1回20〜30分程度であれば特に問題ありません。ただし、皮膚が赤くなったり、刺激に慣れて効きにくくなった場合は数日休むのも良いでしょう。

Q2. 家庭用TENSと病院のTENSはどう違うの?

A. 出力や細かい設定の自由度が異なります。

医療機関のTENSは、周波数・パルス幅・モードの細かな調整ができ、評価をもとに最適な刺激を与えることが可能です。

一方、家庭用TENSは安全性重視の設計で誰でも扱える簡易タイプになっています。

Q3. TENSは痛みを治すの?それともごまかすだけ?

A. TENSは「痛みの感じ方を調整する」治療です。

根本的な病変を治すものではありませんが、痛みのストレスを軽減し、日常生活や運動に前向きになる助けになります。

特にリハビリの補助や、動作のトリガーとして大きな価値があります。

Q4. TENSは保険適用ですか?

A. 医療機関で使用されるTENSは、治療の一環として保険適用されることがほとんどです。

一方、市販の家庭用TENS機器は自由診療扱い(自己負担)となります。必要に応じて、医師や理学療法士に相談して導入を検討すると安心です。

📚書籍紹介

・『コンディショニング・ケアのための 物理療法実践マニュアル』(川口 浩太郎、文光堂)

💡 まとめ|TENSは「安全で頼れる痛みケアの選択肢」

TENS(経皮的電気刺激療法)は、薬に頼らず、電気の力で痛みをコントロールする非侵襲的な治療法です。

この記事では、TENSの仕組みから臨床での活用、エビデンス、実際の体験談までをお伝えしてきました。

🔑 要点まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| TENSとは? | 経皮的に電気刺激を与え、神経を通じて痛みを軽減する治療法 |

| 作用メカニズム | ゲートコントロール理論・内因性オピオイドの活性化 |

| 適応疾患 | 慢性腰痛・坐骨神経痛・変形性関節症・五十肩・術後疼痛など |

| エビデンス | CochraneやBMJ、日本理学療法学会誌など複数の信頼文献で裏付け |

| 注意点 | ペースメーカー、妊婦、感覚障害などの禁忌に注意/過刺激に注意 |

| 体験談 | リハビリ前の痛み緩和やセルフケアへの導入として有効性が実感されている |

TENSは、「痛みで動けない・リハビリがつらい・薬に頼りたくない」という方にとって、身体と気持ちを前向きにするきっかけを与えてくれるツールです。

もし、あなた自身や周囲の方が“痛みによって生活が制限されている”と感じているなら、一度TENSという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか?

💡さいごに|痛みに向き合う「ひとつの手段」としてのTENS

「痛みがあるから、動けない。動かないから、さらに悪くなる。」

そんな負のループを断ち切るために、TENSはとても有効な選択肢の一つです。

もちろん、すべての人に100%効く魔法ではありません。

でも、「ちょっと楽になった」「これならリハビリできるかも」という一歩目を後押ししてくれる存在です。

薬に頼らず、自分の力で生活を整えていきたい方、運動療法を前向きに続けたい方にとって、TENSはとても心強いツールになるはずです。

まずは、医療者に相談して、自分の痛みにTENSが適しているか確認してみてください。

痛みと上手に付き合う方法が、きっと見つかります。

コメント